【前編】『歩く マジで人生が変わる習慣』の一部を無料公開

“偉業をなす人は、「歩く」にたどりつく。”

気づけば歩かなくなっている──。

そんな現代社会のしくみに無自覚だったNewsPicks記者の池田光史氏が、自らの身体感覚を取り戻していく経験を通じて、歩くことが人間の脳や身体とどうつながっているか、最新のデータや論文を片手に深く迫った『歩く マジで人生が変わる習慣』(NewsPicksパブリッシング)。

俳優の石田ゆり子さんや、医師・解剖学者の養老孟司さんも推薦する、「歩く」を徹底解剖した書籍の一部を、特別に無料公開。

前編では、著者が『歩く』を追求し始めたきっかけと、第2章から「歩くことの5つの効果」をお届けします。

2025.08.11

YAMAP MAGAZINE 編集部

INDEX

はじめに

きっかけは、1つの靴との出会いだった。

それはいわゆる「歩きやすいスニーカー」ではなくて、「足の指が自由な靴」。2年ほど履き続けると、それまでファッション性だけで購入を決めてきた他のスニーカーや革靴が履けなくなった。

歩くのってこんなに楽しかったっけ?

身体も頭も、常に軽い。もっと履き物を科学したい。道具を哲学したい。

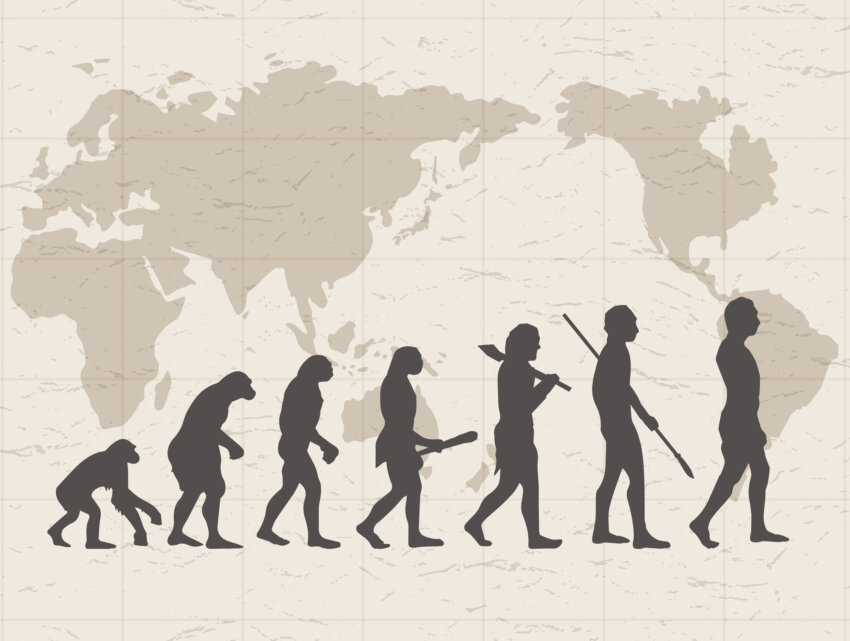

これは僕だけの感覚なのか、それともサイエンスされている世界なのか、好奇心が止まらなくなった。そもそもヒトは本来何のために歩いていたのだろう……人類は地球上でも特異な移動能力を持つ動物だ。効率的な二足歩行は、驚異的な長距離移動を可能にしてきた──それまで何気なく歩いていた、その行為そのものに奥深い世界があると気づき始めることになる。

そうした好奇心や疑問は、僕だけが抱えていたものではなく、実は西洋では先んじて大きなムーブメントになりつつあることもわかってきた。これは企画になるな……というわけで、NewsPicksで特集を組んだのが2024年7月のことだ。経済メディアであるにもかかわらず、一見すると経済とはまったく関係なさそうなこの「歩く」というテーマは、想像していた以上に受け入れられた。最終的に十数万人に読まれ、靴を買い換えたり、歩くことを見直したという人々から直接の声も多数届いた。やはりこれは僕だけの感覚じゃないかもしれない、そんな確信が強まっていった。

なぜ、これほど反響があったのか。それはおそらく、特集では書ききれなかったことと、深く関係しているように思う。

「文明やテクノロジーの進化は、果たして僕たちを幸せにしたのだろうか──?」

この問いは、なぜこれほど自分が「歩く」ことにのめり込んでいったのか、ずっと考えてきた過程でたどり着いたものだが、2014年に歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリが世界的ベストセラー『サピエンス全史』(※1)において投げかけた問いでもあった。そしていま、人々の中にも潜在的な疑問が湧き始めている、ということじゃないか。

ハラリの答えはNOだったが、文明の異変に気づき始めていた識者はハラリだけではない。かつて取材の際に、かのピーター・ティールも同じ問題意識を持っていることを知った。彼もまた、テクノロジーの進化が人類を幸せにしたかどうか断言できずにいるという。それは「まだわからない」と。

振り返れば、経済記者としてビジネスの最前線を長年取材してゆく中でも、特に近年、この文明の行方のことが、ずっと頭にひっかかっていた。最も印象に残っているのは、後にChatGPTを生み出した、天才たちの真実を追っていたときのことだ。

舞台は、OpenAIの共同創業者、イリヤ・サツキーバーが所属していたカナダ・トロント大学のとある研究室。爆発的なAIの進化の源流となったディープラーニングモデルの真の発明者、アレックス・クリジェフスキーという人物の存在を突き止め、NewsPicks取材チームは世界初のメディアインタビューを実現した。彼はこのモデルを生み出して以降、研究室チームごとグーグルに引き抜かれ、わずか10人程度だったグーグル・ブレインの最初期メンバーとして、とりわけ画像や自動運転の領域でAIの爆発的進化を牽引している。

そのグーグルを後にひっそりと去った理由について、ディープラーニングモデルの発明者は僕にこう語った(※2)。

「ただ面白くなくなった。幸せじゃなかった。まあ、いまのAI時代を作ったのは僕だ、とも言えるかもしれない。では、それが社会をよくしたかといえば、難しいですね。病気の発見や自動運転など、あらゆる種類のAIが生まれ、物事を改善しています。一方で、戦争に使われることもあるでしょう。それは社会を悪い方向に導くかもしれません。新しいテクノロジーは、常にそれをどう使うかに依存しますから」

果たしてハラリの問いから10年。世界はある一線を越えた。2024年、AIがついに人類のIQを超えたのだ。

人間には数々の驚くべきことができるものの、私たちは自分の目的が不確かなままで、相変わらず不満に見える。カヌーからガレー船、蒸気船、スペースシャトルへと進歩してきたが、どこへ向かっているのかは誰にもわからない。私たちはかつてなかったほど強力だが、それほどの力を何に使えばいいかは、ほとんど見当もつかない。(中略)自分が何を望んでいるかもわからない、不満で無責任な神々(筆者注:人間のこと)ほど危険なものがあるだろうか?

そしていま、人間が得た力は、もはや人間の掌中から離れようとしている。人間にしかできないと思われていたことが、ことごとく破壊されていくのを目の当たりにしながら、ハラリの問いがいま、改めて投げかけられている。僕たちはなぜ働き、経済活動をこなしているのだろう。経済の発展は人々が豊かになっていく過程だったはずだが、少なくとも僕は、テクノロジーの進化や未来にはワクワクする一方で、活力が満たされ切らない自分と直面する日々が続いていた。

それはおそらく、テクノロジーの進化の恩恵を多分に受けながら、頭と手ばかりを使うだけで済むことが増えていき、気づかぬうちに全身を使えていない日常に陥っているからじゃないか。だから取り憑かれたように、奪われつつある本来の身体性を取り戻そうとするかのように、ときに山に入ったり、自然の中を歩いたり、あるいは毎日のように多摩川の河川敷を歩いているんじゃないだろうか。

AIであれモビリティであれ、そんな僕個人の危機感などお構いなしに目まぐるしく進化し続けるだろうし、いつだってテクノロジーはその時代の人類のあり方を決めてきたこともわかっている。しかし同時に、その反動や揺り戻しがどこから起きるのかが僕の関心事になった。

そして、テクノロジーや経済の未来は、いよいよこの視点、つまり人間の身体性という視点を抜きにしては語れない時代に突入していくんじゃないか、と直感するようになった。人間の幸せは、動物として快調かどうかにかかっている。その生きた心地というものは本来、身体感覚と密接に関わっている。それをあまりにも置き去りにした、身体性を奪ってゆくばかりの社会システムは長くは続かず、やがてほころびが生まれ、辻褄が合わなくなると思うからだ。

第一、人間の生き物としての設計は、少なくとも20万年は変わっていない。ハーバード大学の医学准教授ジョン・J・レイティが指摘するように、狩猟採集時代から、人体は特段のアップデートはなされていないのだ。だからこそ、テクノロジーの進化とパラレルに、まるでコインの裏と表のように、身体性をいかに取り戻すかが、もう一つの大きなイシューになっていくんじゃないか。

それが起こるとしたらどこからなのか、そのヒントは人類の歴史を振り返ることから始まるのかもしれない、というのが好奇心の出発点だ。言い換えれば、「文明の発展とともに人類が失ってきたものは何か」ということだ。

おそらくそれこそが──人類を人類たらしめた「直立二足歩行」ではないだろうか。そう、僕たちは歩かなくなった。歩かなくてよくなった、と言い換えることもできる。歩く以外のモビリティ(移動手段)は、一時期の熱気こそ落ち着いてはきたものの、これからも進化し続けてゆくだろうし、第一、移動しなくてもできることは増え続けている。だが、モビリティというテクノロジーを語るときも、未来都市を描く上でも、この人間自身によるモビリティという本質的な視点が、すっぽり抜け落ちていることが少なくない。

「ウォーキングは身体にいい」みたいな、ありふれた健康書を書こうと思ったわけじゃない。単なるエクササイズとして捉えるだけでは、結局はブームで終わるかもしれないし、そもそも歩くことはブームであってはならない。たとえば、歩いても痩せるわけじゃない。詳しくは本編に譲るが、少なくともダイエットしたい人にとって本書は期待外れの内容になるはずだ。

たとえば僕は「足」のことに興味を持った。かつて天才レオナルド・ダ・ヴィンチが解剖医として最も注目していたのは「足の構造」だったと言われている。そのことにあまりに無頓着だったと気づかされたのは、「履き物」というテクノロジーを深く掘り下げていったときだ。

靴は、確かに人類史におけるイノベーションだった。だが、いつからか僕たちの身体性を奪ってきた──そう言われても、ピンとこない人のほうが多数派だろう。僕も今回の取材を進めるまでは、ほとんど知る由よしもなかった。あるいは都市化という時代の中で、気づかぬうちに人間がいかに飼いならされ、生きる力を削がれてきたか……そんな取材の道を歩んでいくことになる。

だから文明を捨て、狩猟採集時代に戻ろう、などと言うつもりもない。決して原理主義的な、非現実的なメッセージを主張したいわけではないのだ。

ただ、気づけば歩かなくなっているという現代社会の仕組みに無自覚だと、現代人はなぜだか疲れている、だから運動不足を解決しよう──そしてそのエクササイズメニューはあらゆるマーケティング競争の下で展開され、ブームの波とそのサイクルに振り回される──という無限ループからは、永遠に脱却できない。

つまり、おそらく根本的には何も解決しない。

もっと抜本的に、人類700万年の歴史の時間軸を振り返って、産業革命後というわずか0.01%の近現代という短期間のうちに、急速に僕たちが失いつつあるもの─でも、本当は失ってはいけないはずのもの──を追いかけた。

本書を読み終えるころには、きっと共感してもらえると願いながら、この旅を始めようと思う──歩くことは、尊いことだ、と。

(※1) ヘブライ語版は2011年にイスラエルで出版され、2014年に英語版が発売された

(※2) 池田光史.【世界初独占】「AIの時代」を作った男、初めて口を開く.『AIカナダ #01. NewsPicks. 2019年10月21日.その後、この研究室の主だったジェフリー・ヒントンは2024年にノーベル物理学賞を受賞した

第2章 身体のこと

歩くことの5つの効果

「1日1万歩歩こう」「正しい歩き方のポイント」「健康なヒトはみんな歩いている」

歩くと脳が鍛えられるし、創造力も高まるという効果は、いまも昔も等しく強調されてしかるべきものだ。一方で、歩くことの効果はそれだけではなく、より喧伝され続けているものがある。

それが、歩くと「健康によい」ことである。

このことは数多くのエビデンスが証明しているし、めっきり歩かなくなったという問題意識や罪悪感を人々が持ち続ける限り、雑誌のカバーを何度も飾り続けるであろうテーマだ。

歩けば血糖値も血圧も下がるし、要するに長生きする。それらの効果を証明した論文たちを紹介し始めたらきりがない。とはいえ、避けて通れないテーマではあり、取材を基に主要な論文の中から5つの効果をピックアップしてみた。ざっとこれくらい知っておけば、動物として「歩かないとまずい」と思えるだろう。

①歩くと、血糖値や血圧が下がる

長時間の座位を20分ごとに軽いウォーキングで中断するだけで、食後の血糖値やインスリンレベルが大幅に低下することが明らかになっている(論文①)。

さらに血糖値だけではなく、血圧も下がることがわかっている。週150分の歩行を3カ月継続するだけで、それは達成されるという(※3)。

<論文①>

(※3) Lee LL, Watson MC, Mulvaney CA, Tsai CC, Lo SF. (2010). “The effect of walking. intervention on blood pressure control: a systematic review”. Int J Nurs Stud. 47(12), 1545-61.

②歩くと、長生きする

歩くと、人間は長生きすることもわかっている。それは文字通り、寿命を延ばすということだ。

たとえば、週150分のウォーキング(中程度から強度の余暇の身体活動に相当)を行う人は、運動をしない人に比べて、平均して3・4〜4・5年の寿命延命が見込まれることがわかったという研究がある(論文②)。

また、ヨーロッパの研究では、毎日20分の散歩(中程度の運動)をすると、肥満の有無にかかわらず、身体活動がまったくない人と比較して、全ての原因による死亡リスクが低下することが示されている(論文③)。

<論文②>

<論文③>

③歩くと、がんや心疾患リスクが下がる

毎日歩くと、特定の種類のがんや心疾患リスクを低下させることもわかっている。

たとえばアメリカの研究では、定期的な歩行や他の運動が、閉経後の女性の乳がんリスクを低下させることが示された。具体的には、週7時間以上の歩行で乳がんリスクが14%低下した(論文④)。

これもまたアメリカの研究で、全体的な身体活動、ランニング、ウェイトトレーニング、ウォーキングは、それぞれ冠状動脈疾患のリスク軽減に関連し、特に高強度の運動は大きなリスク低減効果が確認された。

歩くペースも重要で、速いペース(時速4・8〜6・4㎞)で歩くことは、総運動量にかかわらず冠状動脈疾患リスクを低下させることが示されている(論文⑤)。

<論文④>

<論文⑤>

④歩くと、不眠が改善し、ストレスも減る

歩くと不眠も改善する。日本の研究では、運動習慣のない健康な働く人々にとって、ウォーキングは入眠時間を短縮し、総睡眠時間を増加させる可能性があることが示唆されている(論文⑥)。

そして、ストレスホルモンであるコルチゾールの血中濃度を下げることで、ストレスをも和らげる。ゆっくり歩くと、その分、コルチゾールは少し減少する。一方、速いペースで歩くと適度なストレスが与えられてコルチゾールは上昇するが、終了後に通常状態に戻り、身体がリラックスした状態になる。こうしてコルチゾールの分泌を適度に刺激することが、ストレス管理や気分改善に役立つというわけだ(論文⑦)。

<論文⑥>

<論文⑦>

⑤歩くと、脳卒中リスクが下がる

さらに、脳卒中のリスクも下がる。アメリカの2010年の研究で、毎日歩くなどの中程度の身体活動を行う女性は、脳卒中のリスクが減少することがわかった(論文⑧)。

別の論文(※4)でも、より具体的に、1日20〜30分程度の速歩によって脳卒中リスクが27%低下することが示されている。

<論文⑧>

いかがだろう。

バイオメカニクス研究者のケイティ・ボーマンが「歩くことは、スーパーフードだ」と述べているように(※5)、歩くことの健康上の効果は枚挙にいとまがないのである。にもかかわらず、テクノロジーや都市化は人間の身体性を奪い、人類が歩く時代は過去のものとなりつつある。

そして、これらの論文を一つ一つ、つぶさに読んでいく中で僕が感じたのは、むしろ逆のことだった。歩くと健康上、いいことが目白押しなのではない。そうではなくて、人類は「歩かなくなったから、様々な不具合が起きている」ということだ。

僕の壮大な仮説はこうだ。僕たちはいま、「都市化という人体実験」が現在進行形で起こっている時代を生きている。という物語で「いま」をとらえると、あらゆる事象がすんなりと入ってくる。つまり、歩くことが「プラス」なのではない。むしろ一つ一つ、人体の不具合というマイナスがゼロに戻っていく、というイメージだ。

前出のスウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセンは、こう指摘している。

わたしたちはもはや狩りも採集もしていない。そこに問題がある。動くことの少ない現代の生活は人間本来の性質を壊し、人類という種の存続を根底から脅かしている。

(※4)Lee CD, Folsom AR, Blair SN. (2003). “Physical activity and stroke risk: a meta-analysis. Stroke.34(10), 2475-81.

(※5)Brock Armstrong. “‘Walking Is a Superfood’̶An Interview with Katy Bowman”. Quick and Dirty Tips.

【後編】『歩く マジで人生が変わる習慣』の一部を無料公開 に続く

『歩く マジで人生が変わる習慣』

池田光史著『歩く マジで人生が変わる習慣』(NewsPicksパブリッシング)

【実践】靴が変わると、歩きたくなる。

本書の出版記念イベントとして開催された、YAMAP春山、ALTRAジャパンの福地孝氏との鼎談の模様を収録した記事もぜひお読みください。

▶︎【実践】靴が変わると、歩きたくなる。(NewsPicks)を読む

画像:PIXTA