埼玉の日帰り名山・日和田山|電車アクセスの良い初心者コース【首都圏のおすすめ低山】

魅力的な低山が多い埼玉県・奥武蔵。その中でも、緩やかなコースや冒険気分も味わえる岩場もあり、時間・体力に合わせて誰にでも楽しめる高尾山的な存在が日和田山(ひわださん、305m)です。

奥多摩・丹沢から富士山までを眺望できる絶景ポイント、さらに山麓にも魅力的なスポットが点在しています。

今回は登山ガイドの鷲尾太輔さんが、山歩きの未経験者から家族連れまで楽しめる休日の日帰り山歩を提案してくれました。

2025.10.21

鷲尾 太輔

山岳ライター・登山ガイド

INDEX

日和田山のおすすめポイント

巾着田の菜の花と日和田山(エルフさんの活動日記)

①駅から徒歩20分で登山口!駐車場も完備の好アクセス

②スリリングな岩場から初心者も安心のゆるやかな道まで3つの登山道

③関東周辺の名山をずらりと眺望できる絶景ポイント

街に近い山・日和田山(撮影:鷲尾 太輔)

駅から徒歩20分で登山口!駐車場も完備の好アクセス

池袋駅から西武池袋線の特急を利用すれば、40分あまりで奥武蔵の玄関口である飯能駅へ到着。ここから西武秩父線で2駅目の高麗(こま)駅が日和田山の最寄駅となります。

高麗駅から日和田山登山口までは徒歩20分。山麓には駐車場もあり、都内からのアクセス至便なのが魅力です。今度の休日は天気が良さそう!そんな時にも気軽に訪れることができます。

スリリングな岩場から初心者も安心のゆるやかな道まで3つの登山道

男坂の岩場(撮影:鷲尾 太輔)

日和田山へは、スリリングな岩場が楽しい男坂、ゆるやかな坂道が続き初心者や子連れでも安心の女坂、最上部のみ岩場となっているものの平坦な稜線区間が長い見晴らしの丘の、3つの登山コースがあります。

登る人の経験やメンバー構成によって、それぞれに合ったコース選択が可能。また登りと下りを別コースにすることで、違った景観を楽しみながら歩くこともできます。

関東周辺の名山をずらりと眺望できる絶景ポイント

富士山や奥多摩方面の眺望(tks_64さんの活動日記)

日和田山の山頂直下には金刀比羅神社が鎮座しています。その社殿前に立ち、男坂と女坂が合流する二の鳥居付近は樹林が大きく開けており絶好の展望ポイントとなっています。

空気が澄んでいれば奥多摩や丹沢の山々、そして富士山までを眺望することが可能。山頂も東側が開けており、二の鳥居と並んで近隣の人々の初日の出鑑賞スポットとしても人気です。

山麓にも四季を満喫できる魅力のスポットが点在

巾着田の彼岸花(ふぁいすたさんの活動日記)

二の鳥居から眼下に見下ろすことができるのが、高麗川が文字通り巾着袋のように蛇行して流れることによってできた巾着田です。例年4月上旬には菜の花畑となり、日和田山を背景に美しく咲き誇ります。

また巾着田を囲む森の中は、約500万本もの曼珠沙華(彼岸花)の群生地になっています。例年9月中旬〜10月上旬に見頃を迎え「曼殊沙華まつり」が開催されます。

聖天院の桜(nadaさんの活動日記)

山麓には歴史ある寺社が点在しています。聖天院(しょうてんいん)の境内には、ソメイヨシノやヤマザクラだけでなく、福島県三春町の滝桜や秋田県角館市のシダレザクラも植樹されています。

また高麗神社には樹齢400年・高さ約20mのシダレザクラがあり、かつて神職の住まいであった国重要文化財・高麗家住宅の茅葺き屋根との調和が絶景です。

西武秩父線の駅と駅をつなぐ縦走コースも多彩に設定可能

ユガテ(サンシュユさんの活動日記)

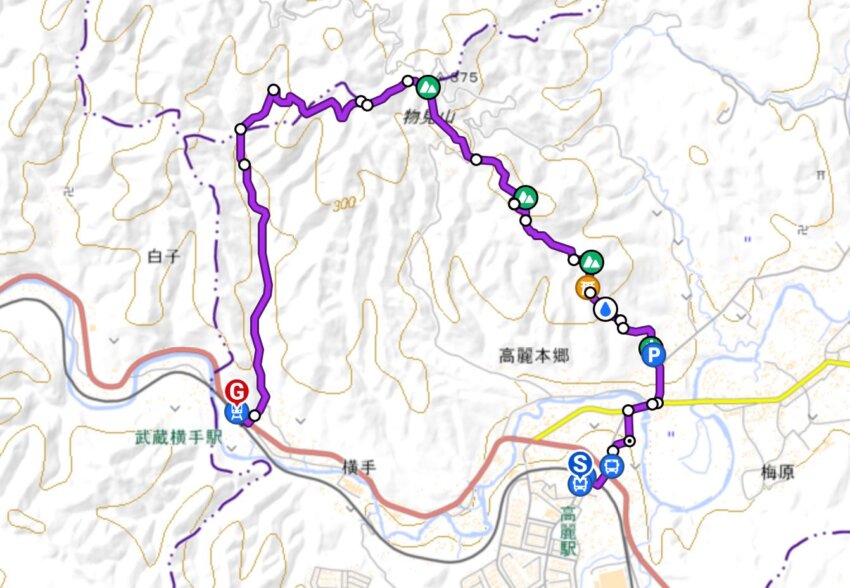

日和田山だけでもさまざまなコースを楽しむことができますが、西武秩父線の北側に連なる山々を繋ぐ縦走コースの起点としても日和田山は魅力的な存在です。

今回は高麗駅からひとつ隣の武蔵横手駅までの縦走コースも紹介しますが、さらに足を延ばすと江戸時代に建立され縁結びにご利益があるという北向地蔵尊や、のどかで風光明媚な山村の集落・ユガテなど、人々の息吹を感じる里山を満喫できます。これらを経て、東吾野駅、吾野駅へと距離を延ばしながら、より多くの山を縦走するのもおすすめですよ。

まずは電車でアクセスする人のために高麗駅から日和田山登山口までの道のりを紹介します。

高麗駅から日和田山登山口への道のりをチェック

そもそも高麗(こま・現埼玉県日高市)という不思議な地名は、7世紀まで朝鮮半島を支配していた国・高句麗(こうくり)に由来しています。この国が滅びたことから海を渡って日本に渡る人も多く、渡来人・高麗人と呼ばれていました。関東近郊に点在していた彼らが、8世紀にこの地に集められて「高麗郡」ができたのです。

高麗駅(撮影:鷲尾 太輔)

高麗駅の改札は南口のみ。日和田山は北側にあるので、西武秩父線を越えて反対側に行く必要があります。駅舎の左にあるトイレの奥へと進んでいきましょう。

高麗駅東側の踏切(撮影:鷲尾 太輔)

すぐに踏切が現れ、線路を渡ることができます。高麗駅に停車する列車は上り・下りとも1時間に1〜3本程度ですが、停車しない特急列車が通過することもあるので注意しましょう。

台の交差点(撮影:鷲尾 太輔)

踏切を渡ると、これまた珍しい台(だい)という名前の交差点で、国道299号線を渡ります。手前右側にはコンビニエンスストアがあるので、行動食や飲料を調達可能です。

台の高札場跡を右へ(撮影:鷲尾 太輔)

台の交差点を渡るとしばらくは、ガードレールや歩道がない車道沿いを歩く車両の通行に注意しましょう。現在は閉店して空き店舗のみが残っている高麗豆腐の先、建物が復元された高札場(こうさつば)跡の手前の路地を右へ入ります。

水天の碑(撮影:鷲尾 太輔)

車両の通行がほとんどない静かな路地を進むと、水天と大きく書かれた石碑があります。すぐ背後には巾着田を囲む高麗川が流れており、水を支配する龍神である水天をここに祀ったのも頷けます。ここで路地は左へ曲がり、正面の日和田山に向かってゆるやかに下っていきます。

鹿台橋(撮影:鷲尾 太輔)

ふたたび車両の通行が多い埼玉県道15号川越日高線へ出たら右へ進み、鹿台橋(ろくだいはし)で高麗川を渡ります。橋の両側には広い歩道が設置されているので、どちらも安心して通行できます。

高麗本郷の信号(撮影:鷲尾 太輔)

鹿台橋を渡ると、すぐに高麗本郷の信号です。ここからは「←高麗神社」の看板に従って、左の路地へと入ります。ちなみに信号先の右側にもコンビニエンスストアがあります。

カワセミ街道を行く(撮影:鷲尾 太輔)

九万八千神社(くまんはっせんじんじゃ)の森を右手に見ながら、通称・カワセミ街道をゆるやかに登っていきます。この道もそれなりに車両の通行があるので注意して進みましょう。

日和田山登山口への分岐(撮影:鷲尾 太輔)

高麗本郷からの道から見ると黄色い外壁が特徴的なカフェGOAの角で、高麗神社方向へ向かうカワセミ街道と分かれて、左の路地へと入ります。

日和田山駐車場(撮影:鷲尾 太輔)

路地を進んでいくとまもなく、右手に駐車場があります。車クルマでアクセスした人はこちらを利用しましょう。管理人は常駐していないので、場内の料金箱に各自で料金を投入してください(通常300円・彼岸花の開花時期は500円)。

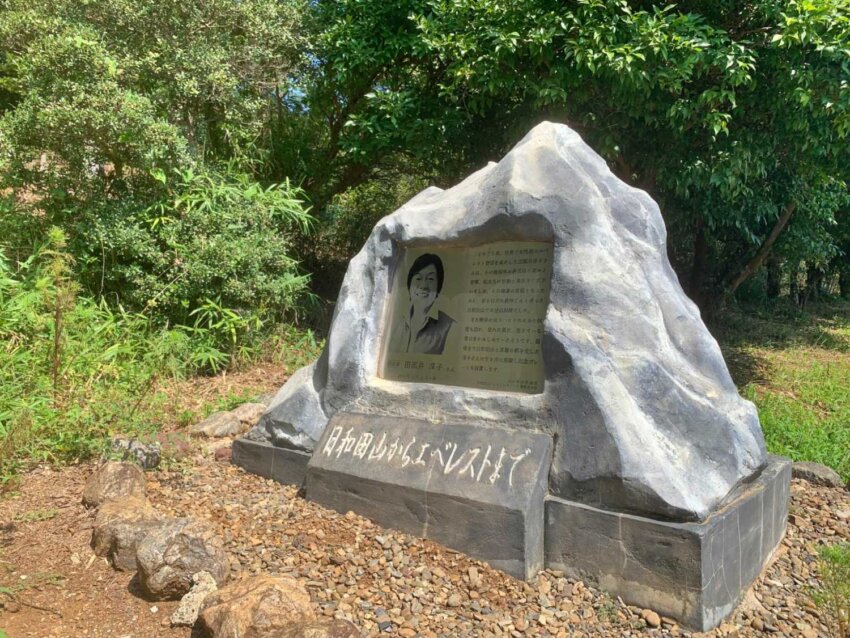

田部井淳子さんの碑(撮影:鷲尾 太輔)

駐車場の片隅には、女性として世界初のエベレスト登頂を含む世界七大陸最高峰登頂を成し遂げた登山家・田部井淳子さん(1939年〜2016年)の碑が設置されています。

福島県出身の田部井さんですが、上京後の住まいは埼玉県川越市。ほど近い日和田山の西麓にある男岩・女岩というロッククライミングのゲレンデで若かりし頃から訓練を行いながら数々の名峰への登頂を果たし、がんと闘病した晩年まで足繁く通っていたそうです。

日和田山登山口(撮影:鷲尾 太輔)

駐車場から坂道を進むと、日和田山登山口に到着です。登山道はこの先の右手に延びており、左奥の広場にはベンチ・東屋とトイレ・飲料の自動販売機まで設置されています。

ここからは初心者でも楽しめるおすすめの2コースを紹介します。

おすすめコース①|日和田山登山口発着|男坂・女坂周回コース【1時間20分】

男坂の岩場と二の鳥居(撮影:鷲尾 太輔)

ポイント

①登りはスリリングな男坂・下りはゆるやかな女坂で飽きずに周回

②二の鳥居からのパノラマはまさに絶景

③短時間で登頂できるので巾着田など周辺の観光とも組合せ可能

コース情報

コースタイム:約1時間20分

歩行距離:1.6km

累計標高差(上り):191m

累計標高差(下り):191m

コース定数:4(コース定数とは)

登山道の入口(撮影:鷲尾 太輔)

東屋やトイレを背に、石仏が立ち並ぶ先へと登山道が延びています。案内板の先には鐘も設置されており、登山開始の合図に鳴らしてもよいでしょう。

日和田山は近隣の小学校の行事でも登られる「遠足の聖地」でもあります。児童たちが通過する時は、この鐘の音が鳴り止むことなく賑やかに響きますよ。

登山道の様子(撮影:鷲尾 太輔)

登山道は登山口広場正面の斜面を反時計まわりに回り込むように伸びており、歩きやすく砂利が敷かれています。斜面にも幾筋もの踏み跡が見えますが、植生や地質保護のため、この道を通りましょう。

一の鳥居(撮影:鷲尾 太輔)

砂利の坂道を登り詰めると、金刀比羅神社一の鳥居です。見上げてみると、コントロールのよい人が投げ上げたと思われる小石が、鳥居の上に堆積しています。

男坂・女坂の分岐(撮影:鷲尾 太輔)

一の鳥居をくぐると、すぐに男坂と女坂の分岐に突き当たります。男坂へは左方面へと進みましょう。しばらくは斜面をトラバース(横断)するような、ゆるやかな下り坂が続きます。

水場の分岐(撮影:鷲尾 太輔)

下り切ると石造りの水槽がある水場があります。ここで登山道は男坂、見晴の丘、そしてロッククライミングのゲレンデである男岩・女岩へと3方向に分岐します。

最初の岩場(撮影:鷲尾 太輔)

分岐を一番右の男坂方面へ進むと、すぐに階段状の岩場が現れます。沢に隣接しており濡れている場合もあるので、スリップには注意しましょう。

木の根の斜面(撮影:鷲尾 太輔)

続いて、木の根が露出した急斜面が現れます。必要に応じて木の根に掴まりながら、バランスを崩さないように登りましょう。こうした場所ではトレッキングポールをしまって両手が使えるように行動して下さい。

男坂の岩場(撮影:鷲尾 太輔)

さらに登ると岩場が連続します。とはいえ岩を正面から登るような場所は少なく、岩の間を通行可能。写真のように黄色いペンキで正しいルートを表す⚪︎や、ルートの方向を示す→が記されています。

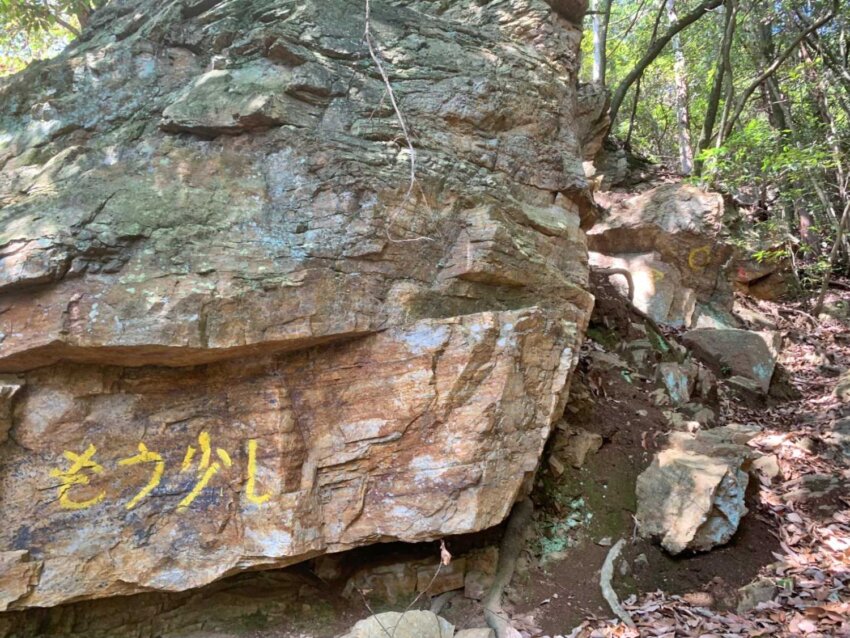

「もう少し」のペンキマーク(撮影:鷲尾 太輔)

このように遊び心あるペンキマークも。文字通り、この先で男坂の岩場はいよいよ佳境を迎えます。

山頂直下の大岩(撮影:鷲尾 太輔)

この大岩も垂直に近い正面から登る必要はありません。正面左手から右手に回り込むようにペンキマークが描かれています。岩の角や隙間に手がかり(ホールド)・足がかり(スタンス)を探しながら、着実に進みましょう。

最後の岩場(撮影:鷲尾 太輔)

最後の岩場は、頭上に樹木が生い茂っている右側のクラック(岩の割れ目)に沿って進めば、安定して登ることができます。

二の鳥居(撮影:鷲尾 太輔)

岩場の傾斜がゆるやかになってくると、金刀比羅神社二の鳥居が見えてきます。この場所で、男坂と女坂が合流します。

二の鳥居からの眺望(撮影:鷲尾 太輔)

二の鳥居から振り返ると眼下には巾着田が広がり、遠くには西武ドームなども確認できます。右方向(南)へ目を転じれば、奥多摩・丹沢の山並みや、空気が澄んでいれば富士山が眺望できることも。

見晴らしの丘への分岐(撮影:鷲尾 太輔)

ここまで見て、男坂の岩場に苦手意識があるようであれば、見晴らしの丘経由のコースもおすすめです。分岐からしばらくはやや急な登りが続きますが、すぐに平坦な稜線へ出ます。

見晴らしの丘(撮影:鷲尾 太輔)

ベンチが設置された見晴らしの丘です。樹木が生い茂っているので、その地名ほど視界はよくありませんが、休憩にはぴったりのポイントです。

平坦な道(撮影:鷲尾 太輔)

見晴らしの丘から先も、このようにほぼ平坦な稜線歩きが続きます。やがて、右手に男坂の岩場が見えてきます。

最後の岩場(撮影:鷲尾 太輔)

この巨岩の手前を進んでいきます。岩場とはなりますが距離も短く、斜度もゆるやか。ここを越えれば男坂の最上部と合流して、すぐに二の鳥居へ出ます。

金刀比羅神社(撮影:鷲尾 太輔)

二の鳥居をくぐって、日和田山を構成するチャートとよばれる堆積岩が露出した斜面を進むと、金刀比羅神社です。社殿前にはベンチもあり、広い岩場の斜面を含めて、巾着田を眺めながら休憩する人が多い場所です。

社殿前の石碑(撮影:鷲尾 太輔)

社殿前の石碑には「武尊山大権現、御嶽山座王権現、意波羅三社大権現」という3つの仏様と、秩父出身で木曽御嶽山・王滝口を開山した普寛上人の名が刻まれていますが、金刀比羅神社の御祭神なのか、また御嶽山信仰との関連は定かではありません。

社殿の右奥へ続く登山道(撮影:鷲尾 太輔)

社殿の左側には日和田山を経由せずに物見山方面へ向かう巻道が伸びていますが、山頂へは社殿の右側を通ってさらに奥へ進みます。

社殿裏の岩場(撮影:鷲尾 太輔)

社殿裏に続く登山道も、さほど急ではありませんが岩場となっているので、注意して進みましょう。途中の左手には樹間から奥多摩などの山並みを望むことができます。

日和田山・高指山の分岐(撮影:鷲尾 太輔)

登山道が平坦な稜線に変わると、日和田山と北西に連なる高指山の分岐です。日和田山へは正面へと進んでいきます。

日和田山の山頂直下(撮影:鷲尾 太輔)

分岐を正面に進み、反時計回りの登山道を登り詰めていくと、すぐに日和田山の山頂です。

日和田山山頂の宝篋印塔(撮影:鷲尾 太輔)

山頂には18世紀にあたる江戸時代・享保年間に建立された宝篋印塔が建立されています。奥に立っている山名標識の下には地形図の記載(304.9m)より低い302mという標高が記されています。

日和田山山頂からの眺望(撮影:鷲尾 太輔)

山頂は東側の樹林が開けており眺望がよく、ベンチや展望案内板が設置されています。お弁当を食べたり、休憩したりするにはもってこいの場所で、登頂の喜びを味わいましょう。

金刀比羅神社への下り(撮影:鷲尾 太輔)

山頂から二の鳥居までは、往路を下山します。特に金刀比羅神社の上部は岩場の下りとなるので、慎重に次の一歩を踏み出しましょう。初心者や小さなお子様はクライムダウン(登りと同じ姿勢で斜面と向き合い両手両足を使って下る歩き方)もおすすめです。

二の鳥居の分岐(撮影:鷲尾 太輔)

金刀比羅神社を過ぎて二の鳥居まで下ったら、分岐を左へ。下山は女坂を利用します。

女坂(撮影:鷲尾 太輔)

女坂は写真のようにゆるやかなトラバース道から始まります。少しずつ傾斜が急になり、足元には木の根が出てくるので油断せずに下りましょう。

女坂の岩場(撮影:鷲尾 太輔)

女坂にもひとつだけ岩場がありますが、丈夫な金属製の手すりが設けられているので、これに掴まって安心して下ることができます。

ゆるやかな登山道(撮影:鷲尾 太輔)

あとはほぼ平坦に感じる登山道をまっすぐ下るだけです。例年ゴールデンウィーク前後は、ヤマツツジの赤い花が美しく沿道を彩ります。

一の鳥居(撮影:鷲尾 太輔)

一の鳥居まで下れば男坂と合流します。あとは往路を下山して戻ります。

おすすめコース②|高麗駅-日和田山登山口-金刀比羅神社-日和田山-物見山-武蔵横手駅 縦走コース【約3時間20分】

五常の滝(撮影:鷲尾 太輔)

ポイント

①日和田山からの縦走コース入門編

②山上の集落など素朴な山里の風情も満喫

③パワースポット・五常の滝も探訪

コース情報

コースタイム:3時間20分

歩行距離:7.6km

累計標高差(上り):468m

累計標高差(下り):459m

コース定数:12(コース定数とは)

日和田山頂の道標(撮影:鷲尾 太輔)

日和田山まではおすすめコース①と同じ道を登ります。山頂の西側に写真のような看板がありますが、岩道経由のショートカットルート。これからの縦走に備えてリスクを冒したくないので、先ほどの分岐まで戻りましょう。

日和田山・高指山の分岐(撮影:鷲尾 太輔)

こちらの分岐を左方向の高指山方面へ進みます。しばらくは日和田山頂直下のトラバース道をゆるやかに下っていきます。

巻道との合流(撮影:鷲尾 太輔)

さらに下っていくと、金刀比羅神社から続く日和田山の巻道が左から合流して、T字路のようになっています。「←駒高集落・物見山方面へ」の道標に従って右手へ進みます。

洗堀状の登り返し(撮影:鷲尾 太輔)

登山道がゆるやかな登り返しに変わると、地形は洗堀(せんぼり・道が溝のようにえぐれた状態)になります。これは、多くの人間が通行することによる踏圧で裸地化した斜面が霜柱の融解でぬかるみ、そこを雨水や雪解け水が流れ削られることで形成されます。

自然本来の景観としてはあまり望ましいものではありませんが、この道が古くから人や牛馬の通行する生活路・交易路であったことを物語っている地形でもあります。

ガードレールが見えてくる(撮影:鷲尾 太輔)

さらに登り返して樹林帯を抜けると、前方に林道の白いガードレールが見えてきます。これを目指して登っていきます。

高指山へ(撮影:鷲尾 太輔)

林道と合流したら、右手の坂道を登って高指山をめざします。現在は使用されておらず廃墟化が進んでいる、NTT高指無線中継所跡の建物が目印です。

高指山山頂(撮影:鷲尾 太輔)

無線中継所跡の隣の広場が高指山(たかさすやま・330m)の山頂です。2021年に新設された山頂標識では、標高332mと表示されています。

高指山からの奥多摩の眺望(撮影:鷲尾 太輔)

高指山はきわめて人工的な景観の山頂ですが、西側の樹林が大きく開けており、奥多摩の山並みを一望できます。

林道を下る(撮影:鷲尾 太輔)

林道との合流地点まで戻ったら、物見山方面へと樹林帯の中の舗装路をゆるやかに下っていきます。

駒高集落(撮影:鷲尾 太輔)

林道をさらに下っていくと樹林帯が開け、のどかな駒高集落の山里風景が広がっています。

駒高集落の休憩所にあるトイレ(撮影:鷲尾 太輔)

駒高集落に入っていくと大きな東屋が併設された立派なトイレがあり、日和田山から西へ縦走する人のオアシスとなっています。

休業中の売店・ふじみや(撮影:鷲尾 太輔)

休憩所の斜め向かいには売店・ふじみやがありましたが、所有者変更にともない2025年5月でいったん休業に。営業再開が待ち遠しいところです。

駒高集落から山道へ(撮影:鷲尾 太輔)

駒高陸橋を渡ったら駒高集落から離れて、右手へ分岐する坂道を登っていきます。最初はコンクリート舗装されていますがやがて土道となり、樹林帯の中へと入っていきます。

山中の祠(撮影:鷲尾 太輔)

樹林帯をゆるやかに登り切った左側にある祠。しめ縄をかけた御神木もあり駒高集落の鎮守様のようですが、神社名などを示すものは見つかりません。

送電線を越える(撮影:鷲尾 太輔)

祠からはゆるやかな下りとなりますが、この鉄塔と送電線をくぐったあたりから、ふたたび洗堀地形の登りとなります。

巻道との分岐(撮影:鷲尾 太輔)

物見山を経由しない巻道との分岐です。物見山へは右手の道へと進みましょう。

物見山山頂直下(撮影:鷲尾 太輔)

分岐からさらに進み、登山道の右手が草原状になってくると物見山の山頂は間近です。

物見山山頂(撮影:鷲尾 太輔)

今回のコースで最後の山・物見山(ものみやま・375m)の山頂です。山名とは異なり樹林帯に囲まれて眺望はよくありませんが、多数のベンチが設置されており、休憩にはぴったりです。

巻道との合流(撮影:鷲尾 太輔)

物見山からゆるやかに下り、巻道と合流します。ちなみにこの先に「宿谷の滝→」という右斜面へ下る分岐がありますが、北向地蔵方面へ直進してください。

稜線との分岐(撮影:鷲尾 太輔)

この分岐で北向地蔵へ向かう稜線と分かれ、左手に続く武蔵横手駅方面への道へと進みます。

トラバース道が続く(撮影:鷲尾 太輔)

このコースは小瀬名富士(390m)の南斜面をトラバースするように続いています。写真のように急斜面を細い道で横切る箇所もあるので、滑落には注意しましょう。

馬頭観音(撮影:鷲尾 太輔)

最初のカーブには馬頭観音が祀られています。物流の担い手であった牛馬の安全や供養のために建立されることが多く、やはり古くから人々が行き交った道なのでしょう。

小瀬名集落(撮影:鷲尾 太輔)

次のカーブを曲がると一気に樹林が開け、小瀬名集落の民家が2軒ほどあります。分岐になっている場所では、登山道は左下へ。右上に進むと、民家の玄関口へ入ってしまいます。

林道へ出る(撮影:鷲尾 太輔)

小瀬名集落を過ぎるとふたたび樹林帯となり、シダなどが生い茂る斜面を下っていきます。小さな沢を渡ると舗装された林道と合流。「五常の滝・武蔵横手駅」の標識に従って、林道を下っていきます。

林道と合流(撮影:鷲尾 太輔)

権現堂方面からの林道が右から合流して、さらに下っていきます。やがて左下を流れる川のせせらぎに沿って、赤い橋や小さな建物が見えるようになってきます。これが五常の滝です。

五常の滝入口(撮影:鷲尾 太輔)

五常の滝は一般財団法人五常の滝によって管理されており、入口隣の受付で入山料(大人200円・小人100円)を支払います。開門時間は9:00〜14:30、祝日を除く毎週月〜水曜日と年末年始は休山日で入場できないので注意しましょう。

立ち並ぶ聖廟(撮影:鷲尾 太輔)

五常とは儒学の祖・孔子から始まる4名の儒学者によって説かれた「仁、義、礼、智、信」という5つの教えのことで、滝までの沿道には彼らやその教えを広めた人々を祀る聖廟が立ち並んでいます。

五常の滝(撮影:鷲尾 太輔)

最奥部にあるのが、傍に不動明王が祀られた落差12mの五常の滝です。南北朝時代には武士たちが戦勝を祈願して、この滝で身を浄めたという伝承も残っています。

武蔵横手駅への道(撮影:鷲尾 太輔)

五常の滝を後にして、せせらぎを左手に見ながらひたすら舗装路を下っていきます。

国道299号線と合流(撮影:鷲尾 太輔)

土蔵や民家が現れてくると、道はすぐに国道299号線とそれに並行して走る西武秩父線にぶつかります。武蔵横手駅へは右手に進んですぐです。

武蔵横手駅(撮影:鷲尾 太輔)

ゴールの西武秩父線・武蔵横手駅です。駅係員は常駐していませんが、自動販売機とトイレが設置されています。

日和田山のトイレ・休憩場所

高麗駅にもトイレが併設(撮影:鷲尾 太輔)

おすすめコース①・②共通のトイレ・休憩所

おすすめコース①・②の公共交通機関利用の場合のスタート地点である西武秩父線・高麗駅は改札の外にトイレが併設されています。

日和田山登山口(撮影:鷲尾 太輔)

クルマ利用の人も含めて全員が通過する日和田山登山口には、ベンチ・東屋とトイレ・飲料の自動販売機が設置されています。

おすすめコース②のトイレ・休憩所

駒高集落の東屋とトイレ(撮影:鷲尾 太輔)

おすすめコース②では高指山と物見山の間の駒高集落に東屋とトイレが設置されています。

武蔵横手駅のトイレ(撮影:鷲尾 太輔)

ゴールの西武秩父線・武蔵横手駅にもトイレが設置されています。

御岳山へのアクセス

西武秩父線・高麗駅(撮影:鷲尾 太輔)

公共交通機関利用の場合

公共交通機関利用の場合は西武秩父線・高麗駅が最寄りとなります。池袋駅から西武池袋線の特急で飯能駅まで約40分。飯能駅から高麗駅まで西武秩父線で約7分です。

自動車利用の場合

日和田山駐車場の料金所(撮影:鷲尾 太輔)

自動車利用の場合、圏央道・鶴ヶ島ICが最寄りとなり、約25分で日和田山登山口に到着します。こちらに併設された駐車場を利用しましょう。

誰にとっても楽しい日和田山

登山口付近の枝垂れ桜(撮影:鷲尾 太輔)

東京都内からのアクセスがよく、コースも無数に選択可能な日和田山。季節ごとに変わる自然の表情も楽しく、筆者も足繁く通う大好きな山のひとつです。

登山経験が豊富な人であれば初心者に同行して、日本アルプスや八ヶ岳などの岩稜に備えて岩場での行動を習熟してもらうのもよし。

家族連れであればお子様の年齢・体格やご機嫌に応じて男坂のスリルを体験させるも、女坂で安全に登って二の鳥居からの絶景を楽しむのもよし。

もちろん奥武蔵の山々を縦走するトレイルハイカーやランナーにとっての玄関口としてもぴったりです。

どんな人もやさしく迎え入れてくれる日和田山。ぜひその魅力を体感してみて下さい。

執筆・素材協力=鷲尾 太輔(山岳ライター・登山ガイド)