“歩く”を楽しむ山旅へ|関東近郊から行けるロングトレイル5選

いま、旅のカタチが変わりつつあります。近現代の旅は、クルマ・鉄道・航空機など「点と点を繋ぐ交通手段」での移動が前提とされてきました。けれども、効率ばかりを競う中で、私たちが見失ってしまったことも多いのではないでしょうか。その答えを見つけに「歩く旅」へ出かけてみませんか。

本記事では、関東近郊からアクセスのよいロングトレイル5選をご紹介します。各地のロングトレイルの活性化に取り組む団体「日本ロングトレイル協会」とYAMAPが厳選したトレイルの魅力を紐解いていきましょう。

2025.09.11

鷲尾 太輔

山岳ライター・登山ガイド

INDEX

TRAIL(トレイル)を歩く旅のススメ

近年、日本でも「ロングトレイル」という言葉を耳にするようになりました。ただ、「聞いたことはあるけれど、よくわからない」という方も多いと思います。でも実は、登山とロングトレイルは相性がとてもいいんです。

北八ヶ岳・白駒池への木道(はやかさんの活動日記)

登山の目的はピークハントですが、ロングトレイルの目的は「歩く旅」の過程を楽しむこと。

例えば、これまでも山に登る中で、移ろう景色や美しい自然、地域の歴史・文化に魅了されたことはありませんか? 実はそれが立派なロングトレイル的な視点。トレイル歩きにおける肝は、登頂といった明確な目的を達成することではなく、トレイル歩き自体を楽しむことなのです。

「景色に目を奪われ、なんてことのないトレイル上で足を止めた」「静かな山寺の佇まいに胸を打たれた」──それはもう立派な「歩く旅」の醍醐味。このように考えると、既に多くの登山者はロングトレイルの楽しみ方を知っていると言えるでしょう。

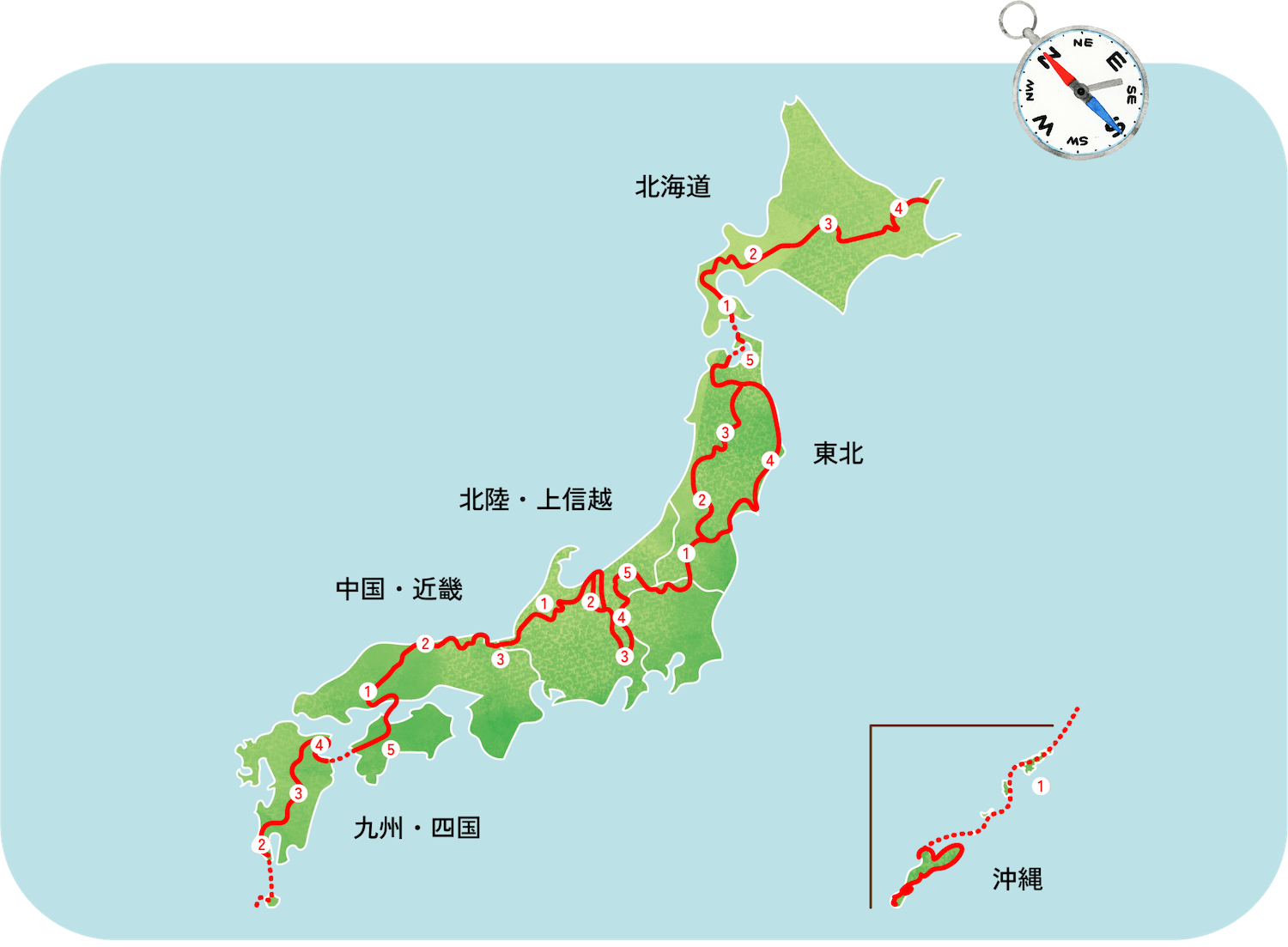

日本をつなぐJAPAN TRAIL

日本におけるロングトレイルの普及・振興を目的に活動しているのが、日本ロングトレイル協会です。歩いて山を旅する魅力を提唱しながら、同協会がいま整備を進めているのが「JAPAN TRAIL」という、北海道から沖縄まで日本を縦断する約1万kmのロングトレイルです。美しい自然の中を歩く遊びを広めたいという願いのもと、Hiking Nipponというムーブメントを提唱しています。

決して「長距離」を歩く必要はない

とはいえ「ロングトレイルって、長距離を歩く必要があって大変そう」と、プレッシャーに感じる方も多いでしょう。そのアンサーとして、日本ロングトレイル協会はこのようなメッセージを発信しています。

・トレイルをいくつかに区切った「セクションハイク」で歩く方法もある

・体力や経験、時間や趣味趣向に合わせて柔軟に歩けばOK

体力や時間が許す限り歩き続けることも、週末にショートトレイルを楽しむことも、日本ロングトレイル協会が目指す「歩く旅」の姿。もっと自由に歩いてほしいというのが、同協会の想いです。

Hiking Nipponを満喫できる5つのトレイルを厳選

さて、今回はそんな「JAPAN TRAIL」の中から、登山者におすすめの5つのトレイルを厳選しました。関東近郊からのアクセスも良いこれらのトレイルをきっかけに、「Hiking Nippon」の第一歩を踏み出してみませんか?

苔むす原生林を五感で感じる「北八ヶ岳」

南北約30kmに渡って峰々が連なる八ヶ岳連峰は、最高峰・赤岳(2,899m)や阿弥陀岳(2,805m)を筆頭に険しい岩稜が続く南八ヶ岳と、苔むした原生林に覆われ神秘的な湖沼が点在する北八ヶ岳とで大きく地形や景観が異なります。

白駒池付近の木道(しんのすけさんの活動日記)

その境界線は一般的には硫黄岳(2,760m)と根石岳(2,603m)の間にある夏沢峠とされていますが、その少し北に位置する天狗岳(2,646m)も南八ヶ岳の山々と同じ岩稜。植生や景観の面で本当に北八ヶ岳らしいのは、中山峠が南端と言えるのではないでしょうか。ここでは、そんな北八ヶ岳の魅力を堪能するトレイルをご紹介します。

スタート地点の麦草峠は、国道299号線(例年11月中旬〜4月下旬は冬季通行止)沿いでアクセス至便。ここから15分ほど東へ歩いた白駒池入口が、北八ヶ岳らしい幻想的な異空間の玄関口となります。

「白駒の池」入口(中さんの活動日記)

白駒池へ向かう遊歩道の両側は、トウヒ・シラビソ・コメツガなど高山帯ならではの針葉樹の原生林に包まれており、その林床は519種類もの苔に覆い尽くされた「緑のじゅうたん」。このしっとりとした情景こそが、北八ヶ岳ならではの景観です。

北八ヶ岳の原生林では多様なきのこも(さきもさんの活動日記)

原生林を抜けると、白駒池です。標高2,000m以上では日本最大の天然の湖沼で、その神秘的な湖面は朝焼けや満天の星など、様々な空のドラマを映し出す水鏡でもあります。

明け方の白駒池。神秘的な情景が広がる(かずさんの活動日記)

白駒池から40分ほど登った場所にある高見石は、その名の通り巨岩が積み重なった展望台。頂上からは先ほどまで水辺歩きを楽しんでいた白駒池と周囲の原生林を、ミニチュアのように見下ろすことができます。隣接する高見石小屋は、日帰りの軽食メニューの揚げパンが大人気。5種類の味わいがあり、どれを食べようか迷ってしまうほどです。

高見石から中山(2,494m)までも苔むした原生林が続きますが、山頂手前の中山展望台は樹林が開けており、西天狗岳・東天狗岳の双耳峰が目の前にそびえる絶景スポットです。

中山から西天狗岳・東天狗岳を眺める(AntelopeNOBUさんの活動日記)

中山峠からは、西へ下りましょう。歩いてすぐの黒百合平は、その名の通り6月下旬にはミヤマクロユリが見頃を迎える花の楽園。ここにある黒百合ヒュッテの昼食メニューであるビーフシチューや手作りマフィンも人気です。

下山口にあたる渋の湯温泉は八ヶ岳山中の秘湯。一軒宿の渋御殿湯はレトロなムード満載。泡立ちのする特殊噴泉は、疲れた足や身体を癒す場所としてもオススメです。

歩行距離・歩行時間・アクセスなど

・歩行距離:約8.9km

・歩行時間:約5時間30分

・標高差:上り約498m

・アクセス:往路=JR茅野駅から麦草峠バス停までアルピコ交通バスで約70分/復路=渋の湯バス停からJR茅野駅までアルピコ交通バスで約50分(土日祝のみ運行)

・コース詳細はこちら

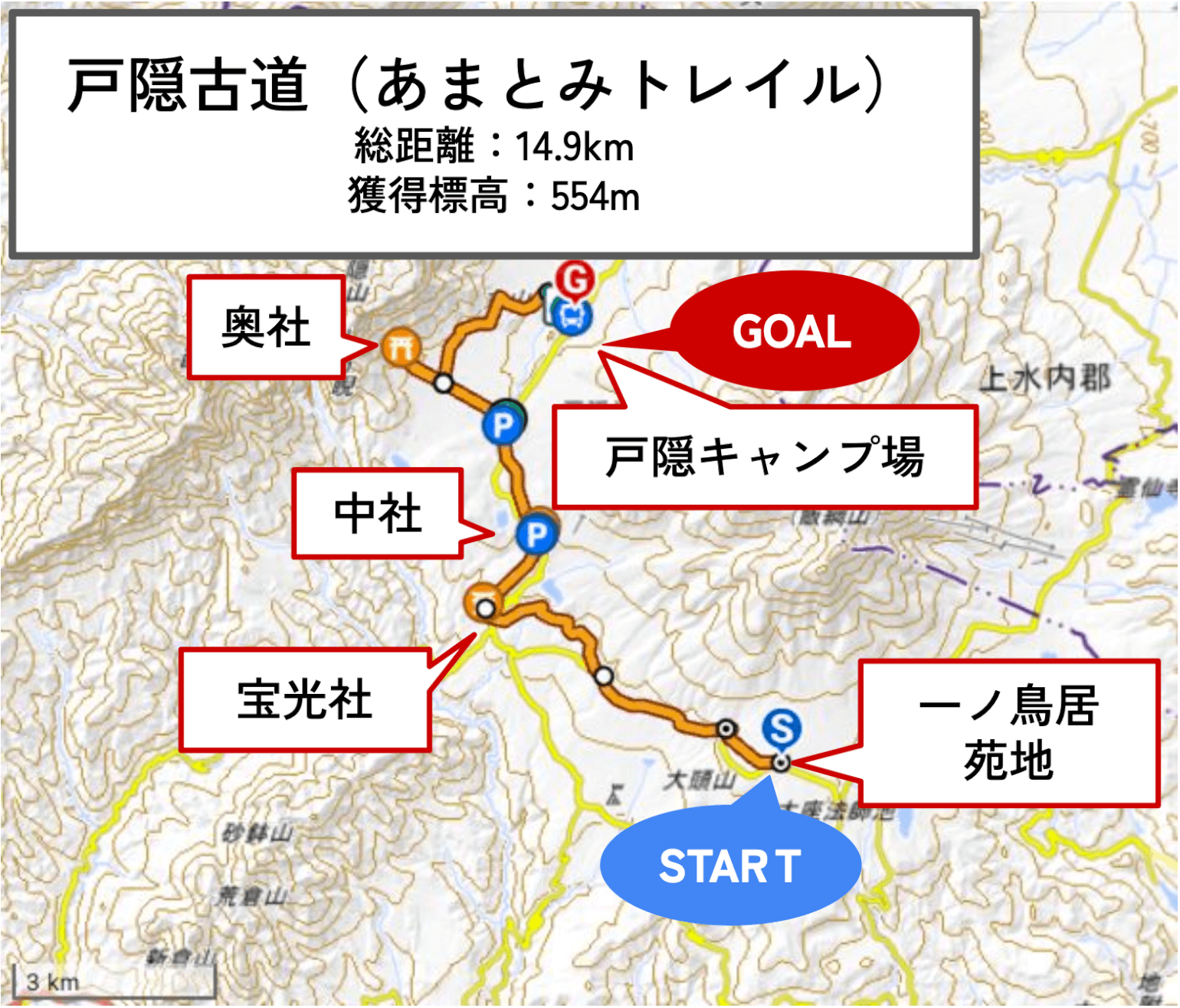

歴史と自然を楽しむ道「戸隠古道」(あまとみトレイル)

あまとみトレイルは、JR長野駅から斑尾山を結ぶ全長86kmのロングトレイルで、2021年に開通しました。ルート上を歩きながら眺望・登頂できる「雨飾山(1,963m)=あ」・「斑尾山(1,381m)=ま」・「戸隠山(1,904m)=と」・「妙高山(2,445m)=み」の4座の頭文字がその名の由来。北東端の斑尾山は、2008年に開通した日本初の本格的なロングトレイルである信越トレイルとも接続しています。

戸隠神社・奥社へ向かう参道(れいさんの活動日記)

トレイル上では、この地域のシンボルである北信五岳(妙高山・斑尾山・黒姫山・戸隠山・飯綱山)山麓の高原・滝・湖沼などの自然を楽しめますが、今回はルート序盤にあたる戸隠神社へ向かう古道を歩き、信仰の名残を探訪します。

飯綱山登山口バス停で下車すると、すぐに一ノ鳥居苑地です。かつて建っていた一ノ鳥居は現存していませんが、飯綱山麓最大の自然公園として、四季の花々や紅葉が見事な場所。特に例年5月中旬に見頃を迎えるレンゲツツジは約8万本の大群落で、春の森を真紅に染め上げます。

一ノ鳥居苑地からは、戸隠バードラインに沿って進みます。初秋には白いソバの花が咲き乱れる戸隠展望苑を過ぎると、森林歩きへ。宿坊が立ち並ぶようになると、いよいよ戸隠神社の境内へ入ります。

そしてこの古道を120%楽しむために知っておきたいのが「天岩戸(あまのいわと)開き神話」です。境内には、岩戸神話に登場する神々が祀られており、神話をインプットしてから歩くと、一層楽しいものに。興味のある方はぜひ戸隠神社の公式サイトをチェックしてみてください。

水源池付近にある「戸隠古道」の道標(ナニータさんの活動日記)

戸隠神社を構成する戸隠五社のうち、まず宝光社(ほうこうしゃ)に到着します。杉木立の中の石段を上ると、荘厳な雰囲気を醸し出す社殿が。御祭神として祀られているのは、天表春命(あめのうわはるのみこと)という神様で、女性や子供の守り神としてご利益があるといわれています。

さらに進むと、天鈿女命(あめのうずめのみこと)ほか2柱の神様を御祭神とする火之御子社(ひのみこしゃ)に到着します。

火之御子社(どんぐりさんの活動日記)

戸隠エリアのご当地グルメのそば店が立ち並ぶようになると、戸隠神社の社務所がある中社に到着します。中社の御祭神は知恵の神様・天八意思兼命(あめのやごころおもいかねのみこと)で、学業成就などのご利益があります。

奥社参道口まで来ると、いよいよ戸隠神社参拝のハイライト。全長約2kmの参道は圧巻で、特に中程にある茅葺の随身門(ずいじんもん)から約500mにわたって続く杉並木は、荘厳な雰囲気に包まれています。この先の戸隠山を背景に鎮座するのが奥社。天岩戸を開いた力自慢の神様・天手力雄命(あめのたぢからお)が御祭神として祀られています。

茅葺の随身門を前に(to-yoshi(よしだ)さんの活動日記)

今回紹介するルート自体は、随身門から北東のささやきの小径を進み、戸隠山の迫力あるギザギザの稜線を間近に望む戸隠キャンプ場でゴールです。

歩行距離・歩行時間・アクセスなど

・歩行距離:約14.9km

・歩行時間:約4時間50分

・標高差:上り約554m

・アクセス:往路=JR長野駅から飯綱山登山口バス停までアルピコ交通バスで約47分/復路=戸隠キャンプ場バス停から戸隠営業所バス停までアルピコ交通バスで約12分・戸隠営業所バス停からJR長野駅までアルピコ交通バスで約68分

・コース詳細はこちら

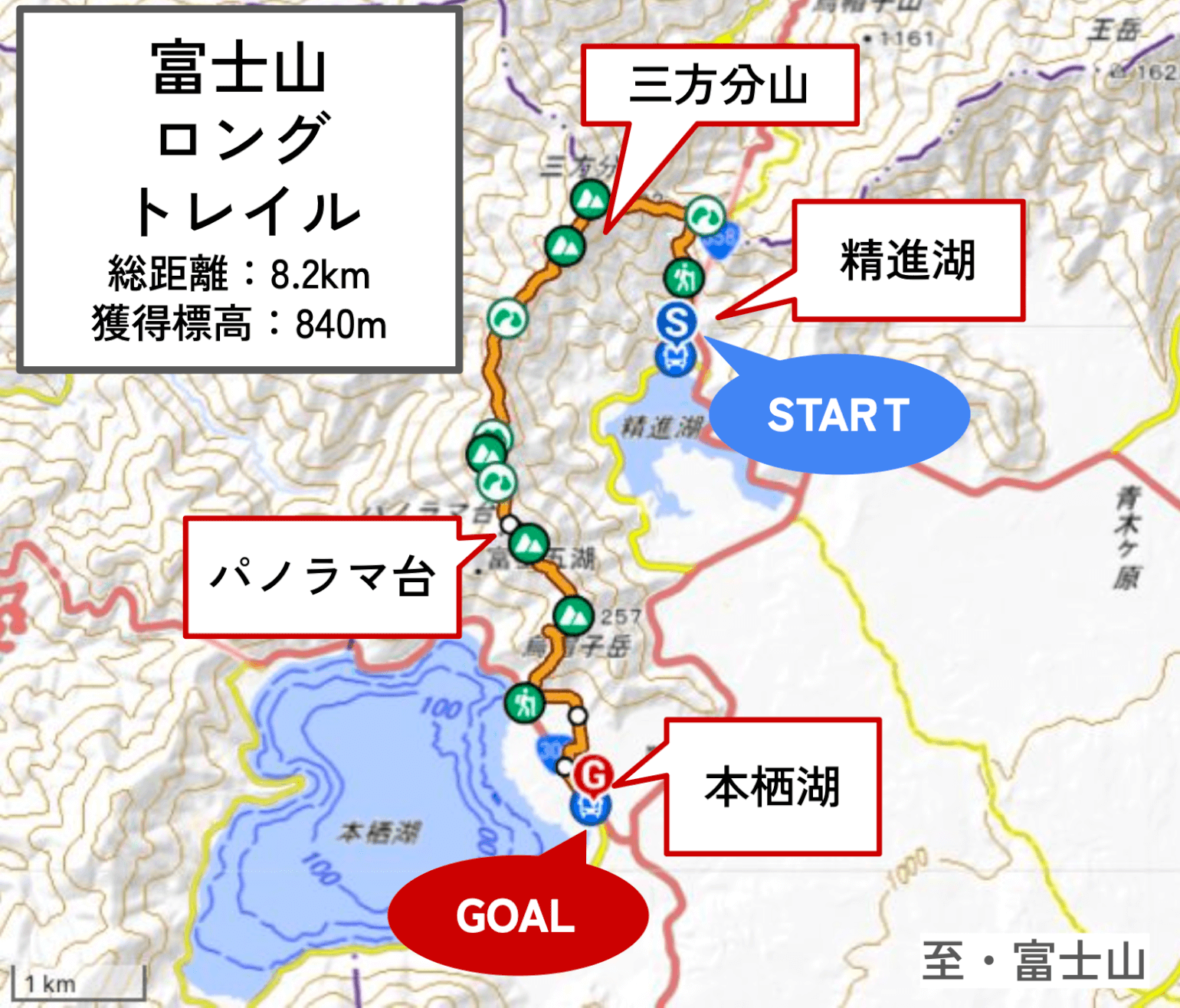

富士山の豊かな表情を辿る「富士山ロングトレイル」

言わずと知れた日本一の高峰・富士山(3,776m)。その頂に一般登山者が立つことができるのは夏の約2ヶ月間のみですが、周辺の山々からその姿を見るだけでも、思わず感嘆の声が漏れてしまうのではないでしょうか。

三方分山より富士山を眺める(Masa.Rさんの活動日記)

そんな富士山周囲の山々をぐるりと一周繋いだ全長170kmの富士山ロングトレイルのうち、「JAPAN TRAIL(日本トレイル)」では富士山の北側に連なる御坂山地を通過します。今回は富士五湖のうち西側の精進湖と本栖湖を結ぶトレイルを紹介します。

精進バス停を降りて諏訪神社コース入口登山口までは、文字通り諏訪神社や精進の大杉などの史跡が点在します。この道がかつて甲斐国(山梨県)と駿河国(静岡県)を結んでいた古道・中道往還(なかみちおうかん)です。

女坂峠で中道往還と別れたら、稜線を西へ。三方分山(さんぽうぶんざん・1,421m)の山頂は樹林帯の中ですが、少し南西に進んだ場所からは、富士五湖でもっとも小さな湖・精進湖を前景に富士山の眺望が広がります。

精進湖周辺の方角から見た富士山は、手前に側火山(山頂火口以外の山腹・山麓の噴火活動で作られた小火山)である大室山がそびえており、このふたつの山を親子に例えた「子抱き富士」という独特な景観を楽しむことができます。

子抱き富士を眺める(sugipyさんの活動日記)

ここからは、精進湖を眼下に子抱き富士へと近づいていくトレイル。特にパノラマ台からは、さらに迫力を増した富士山がそびえ、その裾野には約1,200年前の貞観噴火で流出した溶岩台地の上に生育した青木ヶ原樹海が広がっています。

さらに烏帽子岳(1,257m)から富士五湖でもっとも深い本栖湖をめざして下り、本栖湖観光案内所バス停が今回のゴールとなります。

夕景の本栖湖と富士山(ひらそるさんの活動日記)

歩行距離・歩行時間・アクセスなど

・歩行距離:約8.2km

・歩行時間:約5時間30分

・標高差:上り約840m

・アクセス:往路=富士急行河口湖駅から精進バス停まで富士急バスで約35分/復路=本栖湖観光案内所バス停から富士急行河口湖駅まで富士急バス鳴沢・精進湖・本栖湖周遊バスで約60分

・コース詳細はこちら

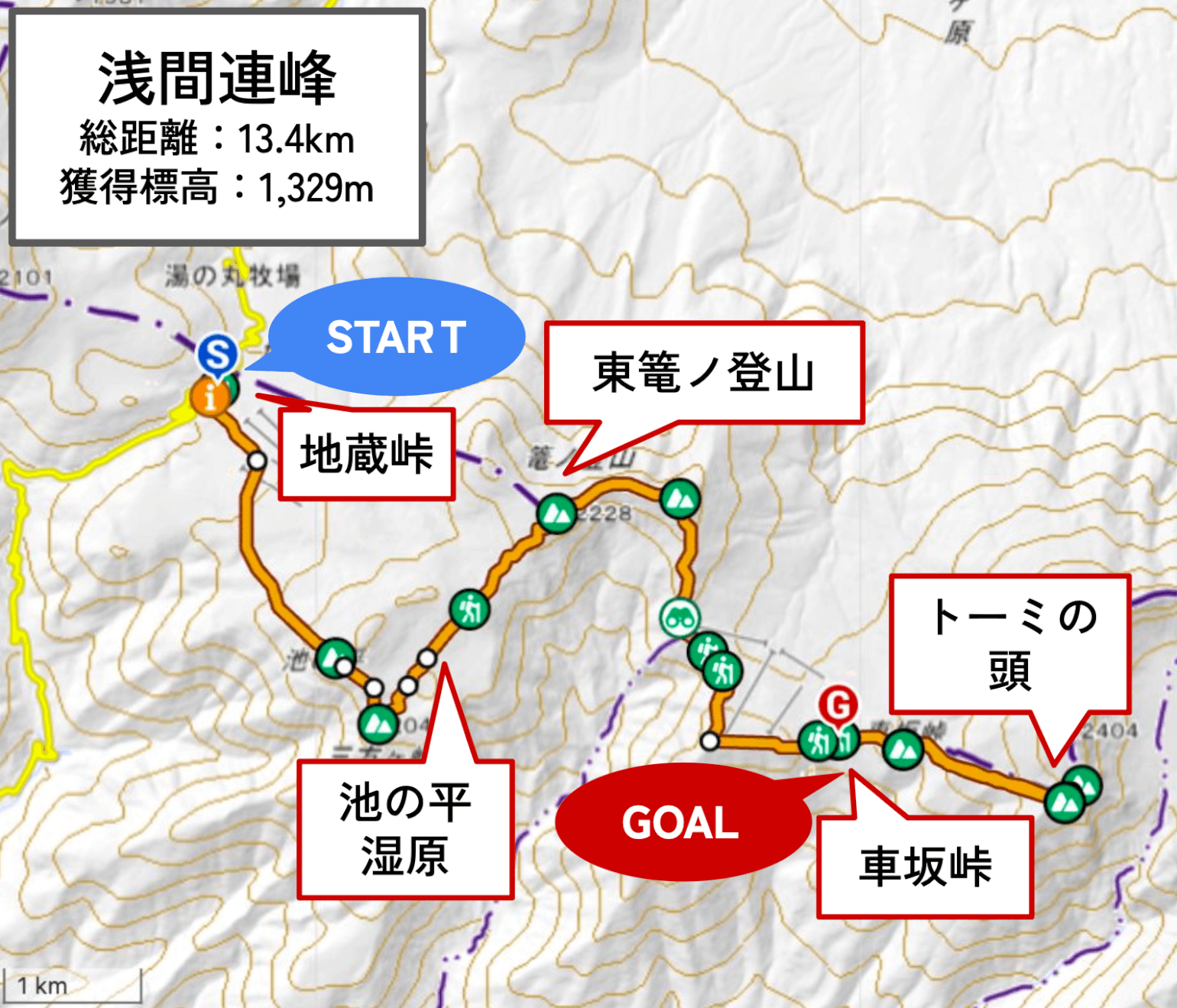

天上の湿原と稜線散歩「浅間連峰」

東篭ノ登山より浅間山方面を眺める(ヤマガさんの活動日記)

浅間山(2,568m)は富士山と並ぶ日本を代表する活火山です。特に西暦1783年の天明の大噴火は山麓に甚大な被害をもたらしただけでなく、噴煙と火山灰によって日射が遮られ、日本の広範囲が大飢饉に見舞われました。今回はそんな浅間山周辺の高原と山麓を繋いだトレイルを紹介します。

スタート地点は初夏のレンゲツツジ群落で知られる湯ノ丸山(2,101m)の東麓にある地蔵峠。ここから湯の丸スキー場の斜面に沿ってゆるやかに上りながら、まずは池の平湿原をめざします。

「池の平湿原」は、浅間連峰の南端にある三方ヶ峰が数十万年前に噴火してできた標高2,000mの火口原に位置する雲上の湿原。山麓との標高差・内陸性気候による昼夜や、年間の気温差が激しい特殊な気象条件によって、里山の植物から3,000m級の高山植物までを鑑賞できます。

美しく咲き誇るレンゲツツジ(ぜんまいさんの活動日記)

湿原には一周・半周・三方ヶ峰へ直行など様々なコースの木道が設けられており、初夏のイワカガミ・ハクサンシャクナゲ、盛夏のレンゲツツジ・アヤメ、三方ヶ峰周辺のコマクサ群落、初秋のヤナギラン・マツムシソウ・リンドウなどまさに天上の花園となります。

池の平湿原の北東には東篭ノ登山(2,228m)・水ノ塔山(2,202m)が連なっており、春には淡い緑、秋には金色に色づくカラマツ林が自生。その稜線からは八ヶ岳連峰や遠くには富士山まで望めます。

トレイル上から眺める絶景。遠くには富士山の姿も(ヤマガさんの活動日記)

高峰温泉に下山したら、高峰方面に登り、粒ヶ平から東へ車坂峠を目指します。ここから今回のゴール地点であるトーミの頭へは再びカラマツ林の中の上りとなり、眼下には小諸の街並みも眺望できます。トーミの頭で眼前にそびえる浅間山の第二外輪山こと「前掛山」の大迫力を楽しんだら、車坂峠まで戻ります。

ダイナミックな浅間山(前掛山)を眺める(のぶさんの活動日記)

なお、本トレイルはスタート地点の地蔵峠へ公共交通機関でアクセスできないため、2台のクルマをスタート・ゴール地点に駐車して歩くのが便利です。詳しくはアクセスを参照ください。

歩行距離・歩行時間・アクセスなど

・歩行距離:約13.4km

・歩行時間:約7時間10分

・標高差:上り約1,329m

・アクセス:往路=上信越道・小諸ICからチェリーパークラインで車坂峠までクルマで約45分。ここに1台を駐車して、全員でもう1台のクルマに乗車して湯の丸高峰併用林道で地蔵峠まで約30分。/復路=車坂峠に駐車したクルマで地蔵峠まで湯の丸高峰併用林道で地蔵峠まで約30分。もう1台のクルマを回収したら地蔵峠から県道94号線で上信越道・東部湯の丸ICまで約25分。

・コース詳細はこちら

健脚玄人が歩く憧れの稜線へ「谷川連峰」

平標山から仙ノ倉山へ続くトレイル(ノッポの山登りさんの活動日記)

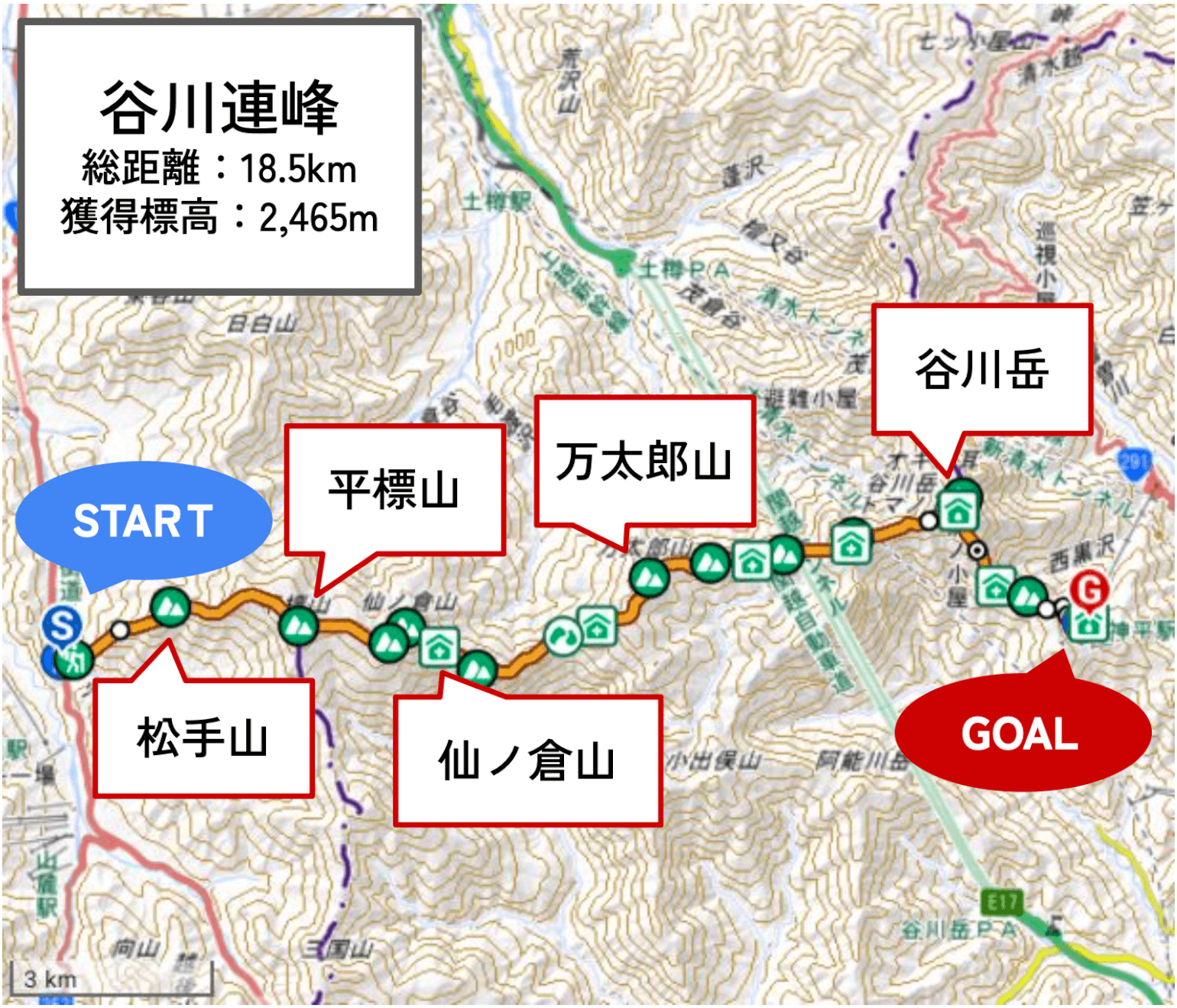

ぐんま県境稜線トレイルは、群馬・新潟・長野の県境となる稜線を繋ぐトレイルです。「JAPAN TRAIL」は長野・新潟県境の苗場山(2,145m)から新潟・群馬県境の谷川岳(1,977m)へ続くラインを通っており、今回はこの2つのトレイルが重なる平標山(1,984m)から谷川岳への稜線を紹介します。

駐車場・トイレが整備された平標山登山口からは、まず上信越自然歩道となっている登山道を歩き、松手山(まつでやま・1,613m)を越える必要があります。最初は樹林帯の中の展望のない道で、やや急なためハシゴや階段が設置されている箇所もあります。

平標山へは合目ごとに標識が設置されており、6合目が松手山となります。ここからは一気に視界が開け、目指す平標山へのなだらかな稜線が延びています。この区間は木道が整備されており、周囲にはお花畑が広がり、歩きやすく気持ちの良い稜線です。

松手山から眺める平標山の稜線(びとたびさんの活動日記)

7合目付近からはふたたびやや急な上りとなりますが、お花畑は9合目付近まで続き、ジグザグの木製階段を上り詰めると10合目にあたる平標山の山頂。ここから、次なるピークである仙ノ倉山(2,026m)までも、お花畑が点在して木道が敷設された歩きやすい稜線です。

仙ノ倉山からは一気に下り、エビス大黒避難小屋からエビス大黒ノ頭(1,888m)へはゆるやかな上り返し。ここから毛渡乗越・越路避難小屋・東俣ノ頭と笹原に囲まれた稜線のアップダウンが続きますが、万太郎山(1,954m)まで来れば谷川岳はかなり間近になってきます。

万太郎山を越えて(なおきっくすさんの活動日記)

大障子ノ頭を経て大障子避難小屋まで下り、小障子ノ頭を経て山頂直下に避難小屋のあるオジカ沢ノ頭(1,840m)まで進めば、鎖場の下りとバリエーションルートである中ゴー尾根の分岐を経て、谷川岳肩ノ小屋へ到着します。早朝に谷川岳肩ノ小屋を出発して谷川岳の山頂に立てば、荘厳な御来光を望むことができるでしょう。

谷川岳肩ノ小屋を望む(たけしたさんの活動日記)

肩ノ小屋からはトマノ耳(1,963m)・オキノ耳(1,977m)から構成される谷川岳を往復しましょう。東側にあたる群馬県側は絶壁となっており、多くのクライマーを惹きつけてきたマチガ沢・一ノ倉沢の岩壁が一気に湯檜曽川の谷間へと切れ落ちています。

肩ノ小屋から下る天神尾根は笹原に囲まれており、最初は木製階段が設置されていますが、その後は一部に鎖場もある岩場が続くので注意して下りましょう。熊穴沢避難小屋まで下れば、あと一息。木道や階段はあるものの、比較的平坦な稜線で谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ)の天神平駅まで歩くことができます。

<本トレイルに関する注意>

このトレイルは歩行時間が長いコースとなるため、谷川岳肩ノ小屋(営業期間は例年5月〜11月上旬・要事前予約)に宿泊しての1泊2日のスケジュールがおすすめです。避難小屋も点在していますが、その名の通りあくまでも緊急時のシェルターで寝具や食事の提供もないので、これらの利用を前提とした計画は避けた方が良いでしょう。

ルートから少し外れますが、平標山の南にある平標山の家(営業期間は例年4月末〜10月末・要事前予約)を利用する方法もあります。その場合は1泊2日、もしくは余裕を持って2泊3日で向かうのがおすすめです。

歩行距離・歩行時間・アクセスなど

・歩行距離:約18.5km

・歩行時間:約13時間20分

・標高差:上り約2,465m

・アクセス:往路=上越新幹線・越後湯沢駅から南越後観光バスで平標登山口バス停まで約34分/復路=谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ)バス停から関越交通バスで上越新幹線・上毛高原駅まで約50分

・コース詳細はこちら

ロングトレイルは、現代に息づく日本古来の「歩く旅」

今回ご紹介したトレイルは「JAPAN TRAIL」のほんの一部。魅力的な山々をはじめ文化・歴史などを満喫できる道が日本にはまだまだ存在しています。

世界に目を向けると、数百キロ、中には千キロを超える広大なトレイルが存在します。それと比較すると、日本においてロングトレイルという文化は、あまり馴染みがないと感じるかもしれません。

けれど実のところ、今回ご紹介した「歩く旅」は、日本人にとって根源的な旅のスタイル。お伊勢参りや四国八十八ヶ所巡礼など、先人たちは信仰と俗世からのリフレッシュを叶えるために歩き、旅行文化の礎となりました。

あまとみトレイルの古道をゆく(れいさんの活動日記)

かつて西洋の人々は山という存在を「悪魔の棲家」として恐れたのに対して、日本人は山を「神々が座する場所」として捉え、有史以前から自らの足で登拝してきました。江戸時代に流行した大山詣・富士講・御嶽講などはまさに登拝という「歩く旅」です。

私たちのアイデンティティの根底には、国土の7割を占める日本の山を登拝し、それらの山々を繋ぐ道を行き交うという「歩く旅」が、ずっと存在し続けてきました。山頂という点ではなく、それらを結ぶトレイルでの自然・文化・人々などとの出会いが、豊かな時間をもたらしてくれるでしょう。