首都圏から車や鉄道で行きやすい山|『絶景を楽しむ信州日帰り山歩』【前編】

歩くたびに信州が好きになるような、初心者でも山頂や稜線から絶景が楽しめる信州の77コースを紹介した書籍『絶景を楽しむ信州日帰り山歩(さんぽ)』。本書では登山アプリ「YAMAP」とも連携し、誌面内のQRコードから最新情報を確認できるようになっています。

初心者だけでなく、健脚派も楽しめるこの書籍の一部を、特別に無料公開。

前編では、77コースのうち首都圏から車や鉄道で行きやすい山を厳選して紹介します。

2025.09.18

YAMAP MAGAZINE 編集部

INDEX

首都圏から車で行きやすい山

首都圏から休日の早朝に車で出発し、高速と一般道を使用して登山口まで実走2時間圏で行ける山として、3座を紹介します。

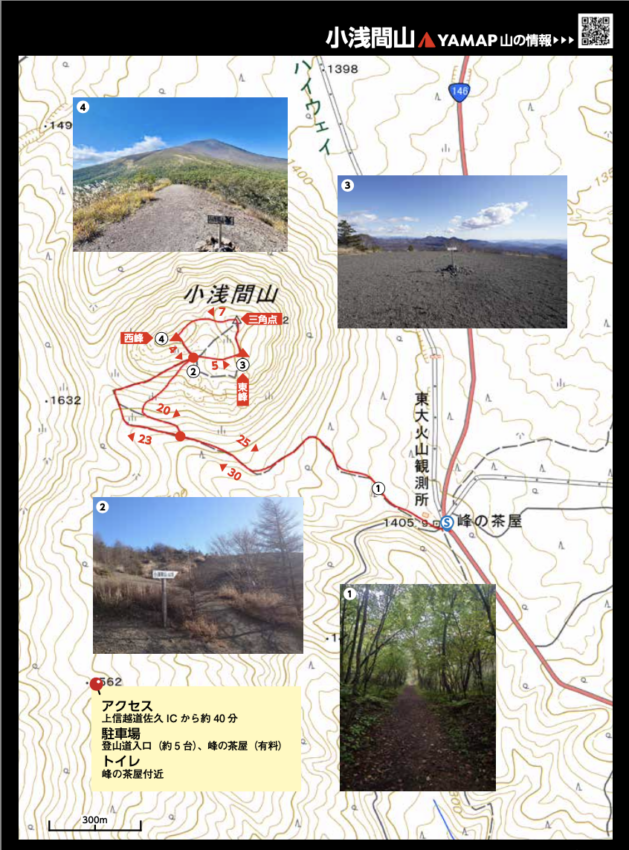

①小浅間山(こあさまやま、軽井沢町)

小浅間山西峰から望む浅間山(ryukacchiさんの活動日記より)

浅間山に寄り添う異世界のような小山

・標高▶▶▶ 1655m

・歩行時間▶▶▶ 1 時間54 分

・歩行距離▶▶▶ 3.6km

・登山レベル▶▶▶★☆☆

浅間山の寄生火山

小浅間山は、活火山で知られる浅間山の南斜面に位置する寄生火山。山頂付近は火山礫(れき)で覆われているため草木が少なく、浅間山の壮大な姿を間近に望むことができる。登山口と山頂の標高差は250mほどで、往復2時間の手軽なハイキングコースとして人気がある。

緑のトンネルを抜け火山砂礫の道へ

峰の茶屋からの登り始めの風景(ききょうさんの活動日記より)

登山は国道146号と白糸ハイランドウェイの分岐点にある峰の茶屋付近から始める。ここに数台分の駐車スペースやトイレがあり、峰の茶屋のレストランで有料駐車(1000円)も可能だ。

登山口から東大火山観測所の脇を通過して、緑のトンネル①のような森の中を進む。ほぼ平坦で広い道が続き、途中で石ゴロの箇所もあるが困難はない。30分ほどで分岐に着き、そこを過ぎると道が曲がって坂が現われる。

坂を越えて森林を抜けると展望が開ける。ここが浅間山登山道との分岐となるが、現在、浅間山への登山は禁止されている。小浅間山山頂方面へ向かい、火山砂礫に覆われた独特な風景を眺めながら砂道を登っていく。

西峰と東峰のピーク

小浅間山には西峰と東峰の2つのピークがある。途中で左に西峰に登る分岐②があるが、まずはまっすぐ登って東峰へ向かう。木々がなく広々とした東峰③では、煙を上げる浅間山の迫力ある姿を正面に望むことができる。目を転じれば妙義の山々も眺望できる。砂礫で覆われた山頂の雰囲気は、普段目にすることのない異世界のようだ。

次に東峰から三角点前の広場を通り、西峰へ進む。西峰への道は森の中に入り、踏み跡やピンクテープを頼りに歩くが、まるで迷路のようでワクワク感を味わえる。西峰④からは、より浅間山に近い展望を楽しめるほか、四阿山(あずまやさん)なども望める。

四阿山は浅間山の北側に望める(❄️snow❄さんの活動日記より)

砂走りでの下山

西峰から下山する際は、先ほどの分岐に戻り、その先の道に下り、細かい火山灰土の道を降りていくルートをとり、砂走りのように駆け下りるのがおもしろい。砂礫と岩の間に点在する木々や花が、独特の景観を演出している。しばらくすると樹林帯に入り、行きに登った道に合流するので、その道を登山口へと戻る。

小浅間山は手軽なハイキングながら、火山ならではの異世界的な風景と、浅間山を間近に望む絶景が楽しめる魅力的なスポットである。

絶景ポイント

小浅間山頂から見る浅間山(ききょうさんの活動日記より)

別の惑星に来たような火山砂礫に覆われた山頂付近の風景が印象的。山頂からは、浅間山が間近に望め、その美しい立ち姿が際立つ。異世界のような雰囲気とともに、浅間山の雄大な姿を堪能できる。

②太郎山(たろうやま、上田市・坂城町)

山頂のお地蔵様(ひでたかさんの活動日記より)

上田地域の人びとに愛される 癒やしの里山

・標高▶▶▶ 1164m

・歩行時間▶▶▶ 3 時間 34 分

・歩行距離▶▶▶ 5.5km

・登山レベル▶▶▶★★☆

市民に愛される里山

太郎山は上田市と坂城町の間に位置し、市民に親しまれている里山である。登山道がよく整備されているので、この地域では小学生の学校登山や「登山競争」と銘打たれたトレラン大会の会場ともなっている。秋から冬には山頂付近から霧が滝のように下ってくる「逆さ霧」という全国でも珍しい現象が見られることでも知られる。

表参道コース

表参道コースの登山口(SamuSamuさんの活動日記より)

表参道コースを通って登るルートが一般的。林道脇に駐車して歩き出し、高速道路の上を横切っていく。最初は高速道路を走る車の音が響くが、林の中のつづら折りの急登を進むにつれ、山の静けさに包まれる。登山道は整備されていて歩きやすい。

このコースには、道しるべとなる丁石と24の祠(ほこら)①が点在しているので、確認しながら進もう。

中間地点あたりとなる石の鳥居②をくぐると、徐々に道はまっすぐになり、最後の急坂を越えると太郎山神社に到着する。山道の先にある朱色の鳥居が目を引き、絶好の撮影スポットとなっている。神社の前には腹ばいでくぐれるくらいの小さな鳥居③もあり、ユニークだ。神社からさらに少し進むと、太郎山の山頂④に到達する。

草地の山頂

山頂は切り開かれ草地となっており、開放的な景色が広がる。眼下には千曲川、上田平、独特な山容をした塩田平の独鈷山や青木村の山々が広がり、奥には蓼科山や美ヶ原、北アルプスなどの山々も眺められる。天気がよければ遠く富士山も見える絶景ポイントだ。

裏参道ルートを下る

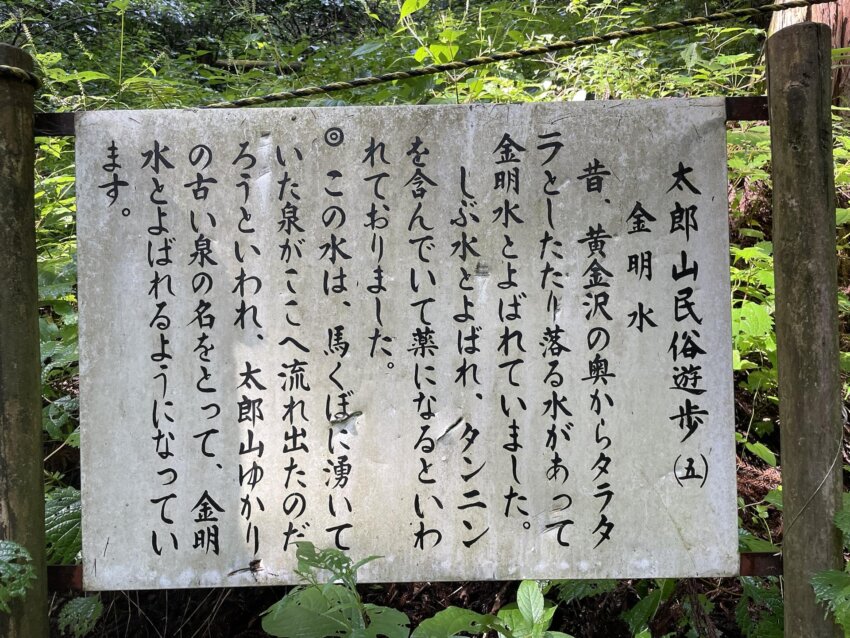

地元の民話などを説明する看板(熊姫さんの活動日記より)

下山は裏参道ルートを使うと変化を楽しめる。 頂上から急な下りを進むと雑木林の中の広い林道に出る。道は非舗装で歩きやすく、途中に設置された「民俗遊歩」 と書かれた看板では、地元の民話などが紹介されている。

「金明水」と名づけられた水場も通過すると、裏参道の登山口に到着する。ここには10台ほどの駐車スペースがあり、ここに車を駐車して山頂まで往復することもできる。表参道コースよりも標高差が少ない最短ルートとなる。表参道登山口に駐車した場合は、舗装された渓流沿いの道を40分ほど歩いて戻る。

絶景ポイント

山頂から独鈷山方面を望む(nonさんの活動日記より)

山頂からの眺望が素晴らしい。眼下には上田盆地が広がり、独鈷山や夫神岳といった里山を間近に望むことができる。

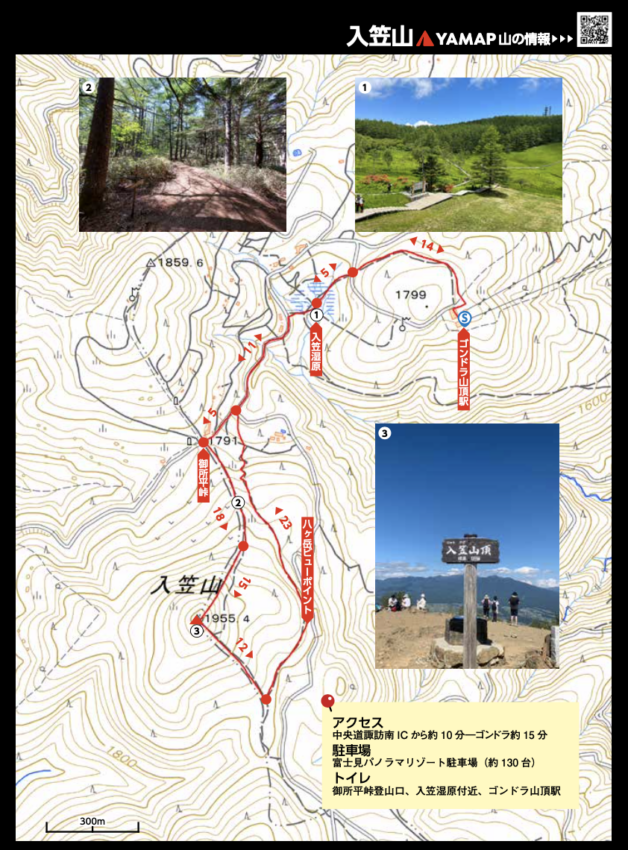

③入笠山(にゅうかさやま、富士見町・伊那市)

5月下旬〜6月中旬にかけて120万本のすずらんが開花し、すずらん祭りも開催される(たの字さんの活動日記より)

ゴンドラで気軽に楽しむ花の山

・標高▶▶▶ 1955m

・歩行時間▶▶▶ 2時間13分

・歩行距離▶▶▶ 4.6km

・登山レベル▶▶▶★☆☆

ゴンドラでアクセス

富士見台パノラマリゾートのゴンドラ山頂駅を降りるとすぐに登山口がある(tanさんの活動日記より)

入笠山は、南アルプスの最北端に位置し、日本三百名山の1つとして知られる。山野草の宝庫として知られ、高山植物好きにはたまらない花の山である。富士見町と伊那市の境に位置し、首都圏からのアクセスがいいため、日帰りで気軽に楽しめる山として人気が高い。

この山は、ゴンドラが通年運行しており、冬季は 富士見パノラマリゾートとしてウィンタースポーツでにぎわう。ゴンドラを利用すれば、短時間でゴンドラ山頂駅に至る。ゴンドラ山頂駅からは入笠湿原①へと向かう道が続いており、高山植物を堪能しながら歩くことができる。この山の代名詞ともいえるスズランをはじめ、さまざまな植物を観賞しながら進むと、やがて御所平峠に到着する。

また、ゴンドラを使わずに沢入登山口まで車でアクセスするルートもある。ただし駐車場は20台ほどのスペースしかないので、シーズン中の土日には満車となることが多く注意が必要。ここから1時間ほどの気持ちよい山歩きで御所平峠登山口に至る。

夏の入笠湿原(KeiSさんの活動日記より)

御所平峠から山頂へ

御所平峠からは登山道②となるが、ゆるやかな登りが続くため、困難は少ない。途中で岩場コースと迂回路に分かれるが、どちらを通っても所要時間に大差はない。

ゴンドラ山頂駅から歩き始めて約1時間で、入笠山の山頂③に到着する。草木がなく広くなだらかな山頂からは、八ヶ岳連峰の全容を望み、富士山、南アルプス、中央アルプス、諏訪湖、さらには北アルプスなど、ぐるり360度の大パノラマが広がっている。

下山は山頂を反対側に下りて、八ヶ岳ビューポイントで眺望を楽しんでからお花畑を下るのがおすすめ。にぎわう山頂付近よりも静かに山歩きが楽しめる。

雪のある時期に登る

冬の入笠山も人気が高い。スキーやスノーボードを楽しむ客にまじり、ゴンドラを利用してスノーシューで、山頂を目指す登山者の姿も多い。初級者でも挑戦しやすい冬山であるが、天候や装備には注意が必要である。

絶景ポイント

八ヶ岳ビューポイントから眺める八ヶ岳連峰の山並みは絶景。斜面から飛び出すように展望デッキが設けられており、圧巻の景色を楽しむことができる。

首都圏から鉄道でアクセスしやすい山

続いて、首都圏から鉄道でアクセスしやすく、最寄り駅から登山口まで徒歩でも楽しめる(バスやタクシー利用も可)山2座を紹介します。

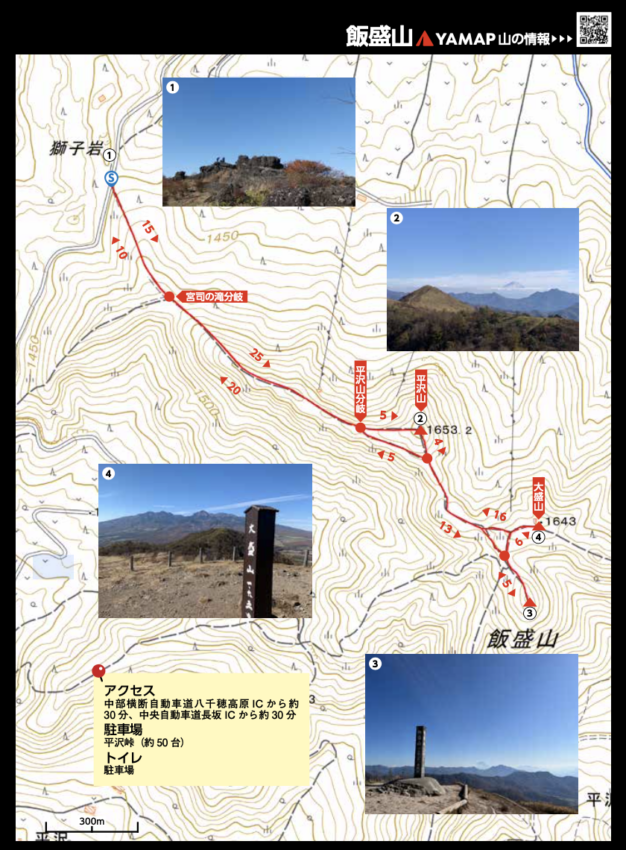

①飯盛山(めしもりやま、南牧村)

大盛山から見る飯盛山(はんぽさんの活動日記より)

野辺山高原にある絶景トレッキングの山

・標高▶▶▶ 1640m

・歩行時間▶▶▶ 2時間9分

・歩行距離▶▶▶ 4.2km

・登山レベル▶▶▶★☆☆

野辺山高原の山

キャベツ畑と八ヶ岳(くりこさんの活動日記より)

野辺山高原は高原野菜の産地として知られており、特にレタスの生産量は日本一を誇る。この高原にある飯盛山は、ご飯を盛ったような丸みを帯びた山容が特徴で、その名前の由来となっている。

この山は近年「東アルプス」とも呼ばれる奥秩父山塊の西端に位置し、中央分水嶺の上にある。北側斜面に降る雨は千曲川を経て日本海に、南側斜面に降る雨は釜無川を経て太平洋へと流れる。広々とした草原風景の中で、気軽に稜線歩きを楽しめる人気の山となっている。

獅子岩登山口ルート

平沢峠から眺める八ヶ岳の眺望も素晴らしい(れいさんの活動日記より)

登山は平沢峠の獅子岩①近くの「しし岩登山口」からスタートする。平沢峠には50台ほど駐車可能な広い駐車場とトイレが整備されている。 登山口からは幅広で開けたゆるやかな道を登り、途中で樹林帯に入るとやや急な登りとなる。

森林浴を楽しみながら進むと、平沢山分岐に到達する。ここから平沢山の山頂を目指す。平沢山 (1653m) の山頂②からは、目指す飯盛山の全容が確認できる。

平沢山を下山し、分岐から飯盛山へと続く尾根道は、展望を楽しむ稜線歩き。八ヶ岳をはじめ、甲斐駒ヶ岳や北岳などの南アルプスの山々が広がる。草原で高木が少ないため眺望が開けており、初夏には高山植物が咲き誇り、歩く楽しさを倍増させてくれる。しばらく進むと、ゆるやかな三角錐の形をした飯盛山山頂が徐々に近づいてくる。

大パノラマが広がる山頂

山頂③は広々としており、360度の大パノラマが広がる絶景スポットだ。眼前には八ヶ岳の迫力ある 山容が展開し、金峰山や瑞牆山(みずがきやま)も間近に見える。南には南アルプスがそびえ、浅間山や遠く富士山までをも望むことができる。 すぐ近くに大盛山④ (1643 m) があるので立ち寄るのもおすすめ。

初夏の大盛山はニッコウキスゲの群生地として知られており、彩り豊かな花々が迎えてくれる。大盛山から眺める飯盛山の山容も三角形をしたかわいらしい姿で、また違った角度で美しさを堪能できる。

飯盛山は、電車を利用して周回も可能。野辺山駅から野辺山登山口を経て、しし岩登山口まで歩き、飯盛山に登頂後、平沢登山口を経て清里駅まで下山する。途中で千ヶ滝に寄ることもできる。最後に清里駅から小海線に乗り、野辺山駅に戻る。歩く時間は4時間ほどで、充実した高原散策が楽しめる。

絶景ポイント

頂上からの景色(れいさんからの活動日記より)

山頂から広がる360度の大パノラマは圧巻。八ヶ岳を間近に仰ぎ、金峰山・瑞牆山などの奥秩父の山々、南 アルプス、浅間山、さらに富士山まで望める。山麓には高原野菜の畑や野辺山高原ののどかな風景が広がる。

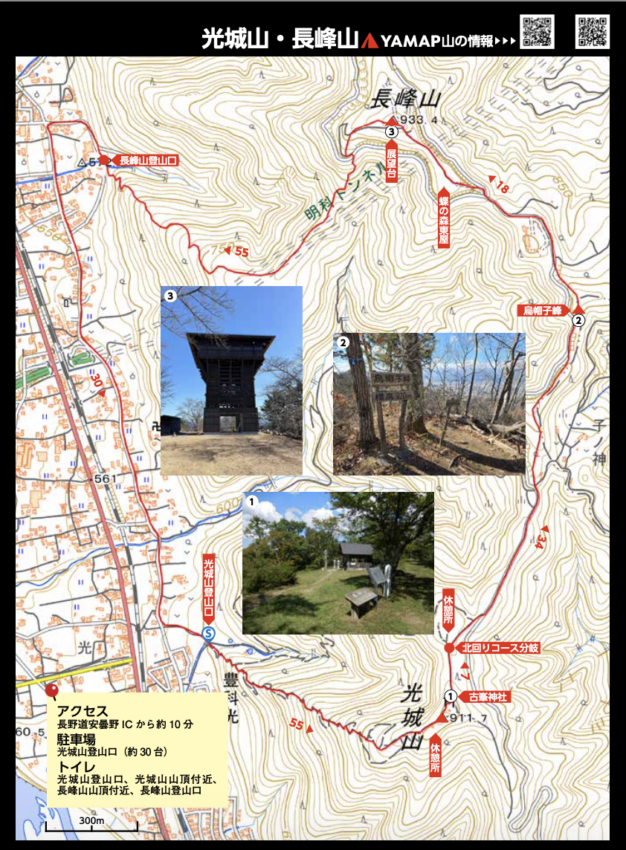

②光城山・長峰山(ひかるじょうやま・ながみねやま、安曇野市)

光城山から見る北アルプスの春の眺望(鬼やんまさんさんの活動日記より)

川端康成も感嘆した眺望自慢の里山

・標高▶▶▶ 911m・933m

・歩行時間▶▶▶ 3時間19分

・歩行距離▶▶▶ 7km

・登山レベル▶▶▶★★☆

光城山に登る

光城山は、桜の名所として知られる安曇野市の里山で、かつては光氏が城を構えていた山城跡でもある。安曇平の東側に位置し、桜の季節には1500本のソメイヨシノが昇り龍のように登山道をピンク色に染め、どこからでもその姿が確認できる。

光城山山頂で桜を愛でる(山彦谷さんの活動日記より)

桜の時期の光城山(山彦谷さんの活動日記より)

安曇野市豊科光にある光城山の登山口には、広い駐車場が設けられている。登山ルートは2つあるが、メインルートは桜並木の「さくらコース」。このルートは登りがややきついものの、登山道はよく整備されている。40分ほど登ると勾配はゆるやかになり、桜の木の下を進む快適な道となる。そこから山頂まではあと少しだ。尾根に着いて振り返ると、北アルプスの絶景を眺めることができる。

桜の山から長峰山へ

山頂は広々としており、古峯神社①が鎮座している。光城山だけの登山であれば、山頂から少し北に進み、尾根をたどって長峰山方面に向かう途中から左手に下る「北回りコース」を利用して下山するのがおすすめ。このコースは坂が比較的ゆるやかで、 さくらコースとは異なる静かな森林歩きが楽しめる。

長峰山へは麓から車でもアクセス可能だが、せっかくなら光城山から縦走しよう。 光城山から長峰山へは、烏帽子峰②を経由して1時間ほど。 大きなアップダウンもなく、車道を少し歩く箇所もあるものの、林の中に整備された道を快適に進むことができる。

長峰山から下山

長峰山の山頂には展望台③もあり、犀川・穂高川・高瀬川の三川が合流する地点を中心に安曇野を一望できる絶好のビューポイントとなっている。その背後には 北アルプスがそびえ立ち、まさに圧巻の景色。50年以上前、川端康成、東山魁夷、井上靖の3人が訪れ、川端が「残したい 静けさ 美しさ」と感嘆したことでも知られている。

長峰山展望台(KKさんの活動日記より)

展望台前にはハンググライダーやパラグライダーの離陸台があり、運がよければ空に飛び立つ姿を見ることができるだろう。

下山は、麓の長峰山登山口に向かって森の中の道をジグザグに下りていく。1時間もかからずに長峰荘に到着できる。そこからは、田園風景を眺めながら30分ほど車道を南に歩けば、スタート地点である光城山登山口に戻ることができる。

絶景ポイント

長峰山山頂からの眺め(タスクさんの活動日記より)

安曇野を見渡すビュースポットといえば、まず一番に長峰山があがるだろう。広々とした山頂から安曇野の田園風景と北アルプスの山並みが織りなす絶景をゆっくり楽しむことができる。

『絶景を楽しむ信州日帰り山歩(さんぽ)』

安藤雅樹著『絶景を楽しむ信州日帰り山歩(さんぽ)』(しなのき書房)