地元おすすめの穴場の山はココ|『絶景を楽しむ信州日帰り山歩』【後編】

歩くたびに信州が好きになるような、初心者でも山頂や稜線から絶景が楽しめる信州の77コースを紹介した書籍『絶景を楽しむ信州日帰り山歩(さんぽ)』。本書では登山アプリ「YAMAP」とも連携し、誌面内のQRコードから最新情報を確認できるようになっています。

初心者だけでなく、健脚派も楽しめるこの書籍の一部を、特別に無料公開。

後編では、信州の穴場の山として、知名度は高くなくとも、風景・歩きごたえとも秀逸な山を77コースから厳選して紹介します。

2025.09.18

YAMAP MAGAZINE 編集部

INDEX

信州の穴場の山

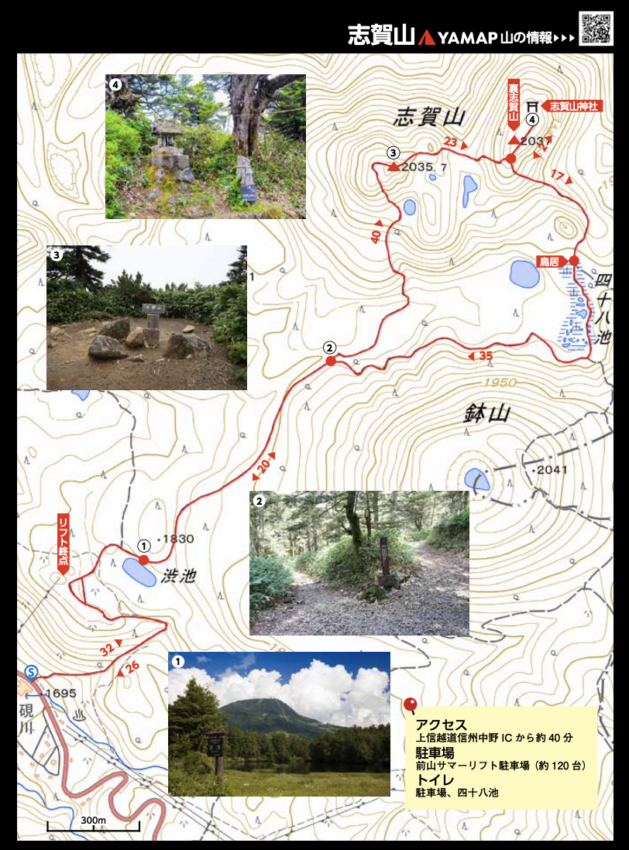

①志賀山(しがやま、山ノ内町)

木道が整備されている四十八池(あおねこさんの活動日記より)

志賀高原の中心で楽しむ 神秘の池巡り

・標高▶▶▶ 2035m

・歩行時間▶▶▶ 3時間37分

・歩行距離▶▶▶ 7.5km

・登山レベル▶▶▶★★☆

志賀高原の中心

志賀山は志賀高原の中心にあり、 池巡りも楽しめる人気のトレッキングコースから登ることができる。志賀高原は、長野冬季オリンピックの会場としても知られるウィンタースポーツの聖地で、その名前はこの志賀山に由来している。

大沼池を見下ろす

硯川駐車場から出発(あおねこさんの活動日記より)

登山は、硯川(すずりかわ)駐車場から登るルートが一般的。 前山サマーリフトが運行していればリフトを利用できるが、休止中ならリフト終点まで20分ほど歩く。先に進むとほどなく浮島のある渋池①に到達し、そこからは整備された平坦な道を進む。

志賀山登山道入口の分岐②を左に進んで志賀山に向かうと、徐々に岩場や根が露出した道もある急登になる。本格的な山歩きを楽しんでいると、志賀山山頂③に到着する。山頂からは志賀高原のおだやかな山並みが見渡せる。

志賀山から一度下って登り返すと、志賀山神社の祠(ほこら)④がある裏志賀山 (2037m) へ到達する。そこでも点在する池を眺めることができる。裏志賀山は志賀山より少し標高が高く、コバルトブルーに輝く大沼池が見下ろせる絶景が広がる。大沼池は強酸性のため魚が生息しないという、神秘的な美しい池である。

標高1800m地点にある渋池。池の周辺や浮島にはモウセンゴケが生育し、池畔や氷河時代の名残のハイマツも(ともまろさんの活動日記より)

四十八池

裏志賀山から少し戻り、四十八池へ向かう。急な下り坂を慎重に下っていくとやがて木道になり、志賀山神社の鳥居をくぐり抜けて四十八池に至る。四十八池は高層湿原で、木道が整備されているので、湿原に生える高山植物を楽しみながら大小さまざまな池塘(ちとう)を縫うように歩くことができる。途中、あずまやで志賀山を眺めながら休憩するのもいいだろう。トイレも設置されている。

アップダウンのない道を渋池方面に歩いていくと志賀山登山道入口に戻ることができる。全体で約4時間の素晴らしいトレッキングコースだ。

大沼池を経由するルート

健脚向けには、四十八池から大沼池を経由するルートもある。このルートでは登山口と下山口が異なるため、信州大学自然教育園か大沼池入口に駐車し、バスで硯川 (ほたる温泉) まで移動してから志賀山に登る。四十八池から大沼池方面に進み、大沼池の脇を通って駐車場所まで下山する。神秘的な色に染まる大沼池を間近で堪能することができるルートだ。

絶景ポイント

志賀高原最大級の湖沼・大沼池。その奥に聳えるのは赤石山(ともまろさんの活動日記より「)

裏志賀山からは、志賀高原の山々と神秘的な大沼池を見下ろせる。大沼池はコバルトブルーなど日によって色が変わり、その美しさが魅力。また、四十八池をはじめとする大小さまざまな池が各所に点在しており、それぞれに風情がある景色も見逃せない。

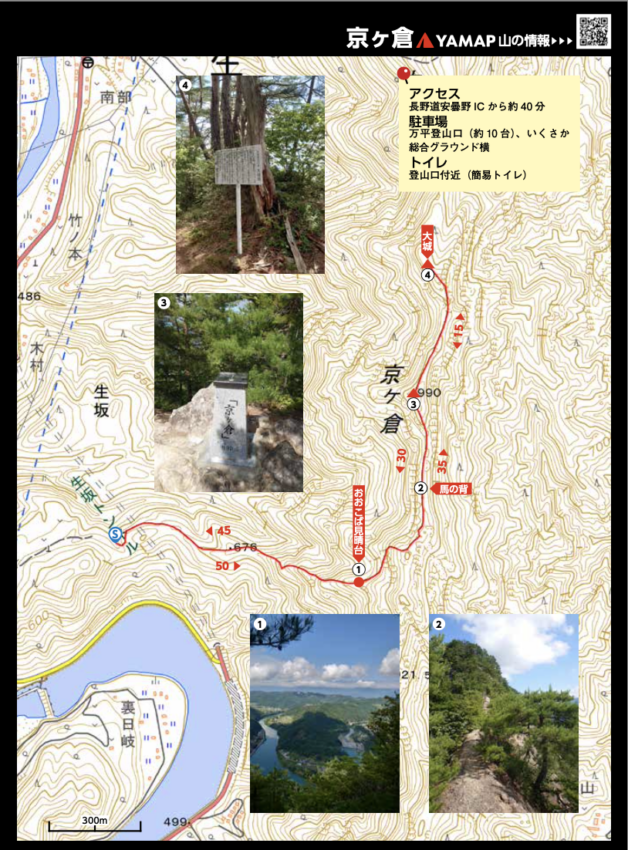

②京ヶ倉(きょうがくら、生坂村)

左が大城、真ん中が京ヶ倉(ここんさんの活動日記より)

犀川を見下ろす ナイフリッジのある低山

・標高▶▶▶ 990m

・歩行時間▶▶▶ 3時間10分

・歩行距離▶▶▶ 4.1km

・登山レベル▶▶▶★★★

生坂村の歴史が詰まった低山

生坂村を走る国道19号線から見上げられる、ノコギリの刃のような荒々しい山容の山が京ヶ倉である。標高990mと低山ながら本格的な山登りが楽しめる。戦国時代には山城が築かれ、京ヶ倉は見張り台や狼煙台(のろしだい)として利用され、隣の大城に主郭があったという。稜線から交通の要衝を一望できるその立地から、戦国の歴史の舞台であったことがうかがえる。

変化のある山歩き

おおこば見晴台から望む犀川(ここんさんの活動日記より)

万平の京ヶ倉登山口には数台の駐車スペースがあり、そこからスタートする。登山口から森の中の山歩きで急登を登っていくと 約1時間でおおこば見晴台①に着く。ここから蛇行する犀川が生坂ダムでせき止められ、美しい水面を見せ、その背後に北アルプスの壮大な山並みが広がる様子を堪能できる。

京ヶ倉の登山道は、ヒカゲツツジの群生地としても知られ、ゴールデンウィークごろには薄黄色の可憐(かれん)な花が咲き誇り、登山者を楽しませてくれる。稜線に出るとゆるやかな道が続くが、やがて馬の背②と呼ばれる岩稜歩きの難所に差しかかる。両側が切り立ったナイフリッジはスリル満点で、転落の危険があるものの、その分だけ眺望も最高である。西側には蛇行する犀川と北アルプス、東側には谷をはさんだ先に岩殿山の鋭い山容を望むことができる。

スリルある岩稜歩きが楽しめる馬の背。ここからの眺望は抜群(ここんさんの活動日記より)

最後は岩場に設置されたロープを使って慎重によじ登れば、頂上③に到着する。

山頂から大城へ

京ヶ倉山頂(ここんさんの活動日記より)

頂上は小さいながら広場となっており、北アルプスの眺望を楽しみながら休憩できる。また、さらに先に進むと、 大城への道が続いている。山道を下って再び登ると、大城④ (980m) に到達する。ここには堀切などの山城の遺構が残されており、歴史の息吹を感じられる。山頂から大城までの道中でも、眺望や岩肌の独特な風景を楽しめる。この往復30分ほどの稜線散策は、京ヶ倉登山の締めくくりにふさわしい魅力的なコースとなっている。

絶景ポイント

馬の背から北アルプス方面を望む(りんさんの活動日記より)

馬の背から眺める北アルプス連峰の大パノラマと、蛇行する犀川の流れが美しい。反対側には谷をはさんで岩殿山をはじめとする筑北地域の山々が広がり、秘境感たっぷりの景色が楽しめる。

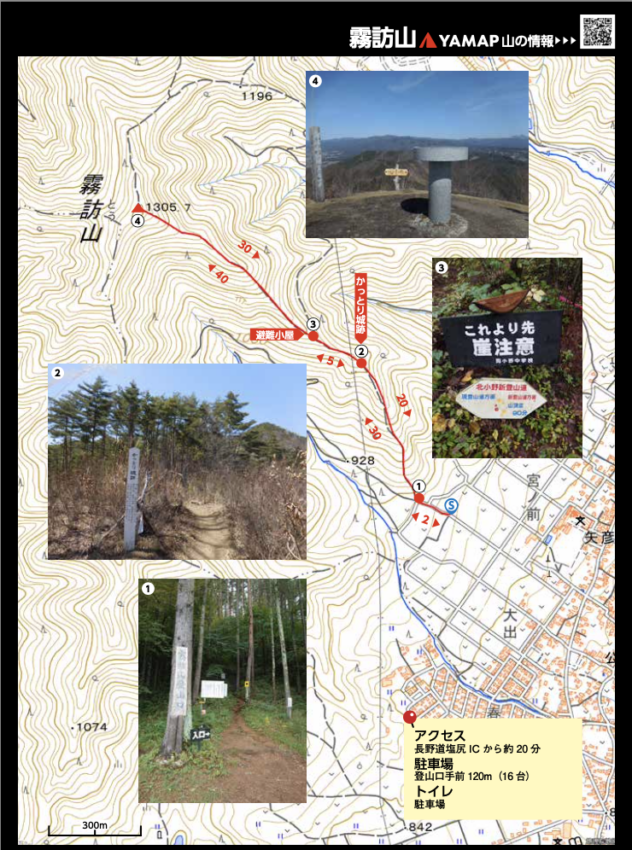

③霧訪山(きりとうやま、塩尻市・辰野町)

山頂に鎮座する祠(なみへいさんの活動日記より)

信州里山総選挙第1位の 絶景名山

・標高▶▶▶ 1305m

・歩行時間▶▶▶ 2時間14分

・歩行距離▶▶▶ 2.9km

・登山レベル▶▶▶★★☆

霧が訪れる山

霧訪山は、塩尻市と辰野町の境に位置する里山で、「霧が訪れる山」というその山名の美しい響きだけでも登ってみたくなる魅力がある。 令和3年 (2021)、長野県山岳総合センターが実施した「信州の里山・総選挙 (冬山編)」で1位に選ばれた。木曽谷と伊那谷にはさまれた小さな山ながら、多くの登山ルートが整備され、地元の人びとに大切にされている里山である。

かっとりコースを登る

かっとり城趾(Beside the Mountainさんの活動日記より)

今回は塩尻市と辰野町の境にある小野地区から登る「小野コース (通称かっとりコース)」を紹介する。このルートは最短で山頂に至るものの、勾配が急で歩きごたえのあるコースだ。

登山口付近には十数台駐車可能な駐車場が整備され、春から秋には簡易トイレも利用可能。登山口①からいきなり長い階段歩きで標高を稼ぐ。登山道には山頂までの距離を示す看板が設置されており、目安にしながら歩くことができる。

しばらく急登を進むと、かっとり城跡②に到着する。戦国時代、当地を支配していた小笠原氏の重臣が築城したと伝わる山城跡で、現在は鉄塔が建っている。

少しなだらかになった道を進むと、「現登山道 と「新登山道」の分岐③に至るので、左手の現登山道を選ぶ。青い三角形の避難小屋を過ぎると再び急登が始まるが、徐々に勾配はゆるくなり、右手に展望が開ける箇所が増えてくる。最後のひと登りを越えれば、登山口から約1時間で山頂④にたどり着く。

青い三角形の避難小屋(オニギリ君△さんの活動日記より)

信州の名峰を一望

山頂からの眺め(ヒメkonjyoさんの活動日記より)

山頂からは、さえぎるものがない360度の大パノラマが広がる。信州のほぼ中心に位置するため、3つの日本アルプスや八ヶ岳、美ヶ原、霧ヶ峰、北信五岳など、信州を代表する名峰が一望できる。まさに「見事」の一言だ。山頂には雨乞いの祠(ほこら)がまつられており、古くから地域の人びとに親しまれてきた歴史を感じさせる。

霧訪山にはほかにも、山ノ神自然園から登る「下西条コース」や、善知鳥峠(うとうとうげ)から登る「中央分水嶺コース」などがある。いずれも駐車場が整備され、道も歩きやすい。

絶景ポイント

山頂から望む山々と松本盆地(すぎ🍻さんの活動日記より)

山頂から松本盆地を一望でき、その奥には北アルプスの雄大な姿を眺められる。信州の中心に位置するため、360度に広がるパノラマには、信州の名だたる山がずらりと並び、圧巻の景色を堪能できる。

『絶景を楽しむ信州日帰り山歩(さんぽ)』

安藤雅樹著『絶景を楽しむ信州日帰り山歩(さんぽ)』(しなのき書房)