性能と頑丈さで選ぶ登山カメラ|TG-7とOM-5 Mark Ⅱを徹底比較

世界でもトップクラスを誇る日本のデジタルカメラ技術。カメラの世界シェアに見覚えのある企業名が並んでいることに、皆さんも驚くはずです。

そんな中で異彩を放つのが『OM SYSTEM』。過酷なアウトドアでの撮影を想定して、ほぼ全てのカメラを設計している尖ったブランドなんです。今回は同ブランドの現行機種から、登山者に圧倒的人気を誇るコンパクトデジタルカメラ「TG-7」と、デジタル一眼カメラ「OM-5 Mark Ⅱ」の驚くべき頑丈さと性能をYAMAPスタッフがレビューします。

2025.09.12

Toba Atsushi

YAMAP STAFF

INDEX

過酷な環境に耐えるカメラに特化|尖りまくったカメラブランド

皆さんはカメラブランド『OM SYSTEM』をご存知だろうか? 聞き慣れない方もいるかもしれないが、2020年にオリンパスのカメラ部門が独立・創業した『OMデジタルソリューションズ』が手がけるブランドだ。

社名・ブランド名こそ新しいものの、その技術力は約90年の歴史に裏付けられた圧倒的なもの。優れたコンパクトデジタルカメラ・デジタル一眼カメラを世に送り出している。

加えて、このブランドには非常に尖った特徴がある。それは「大半のカメラが過酷なアウトドア環境での使用を想定して設計されている」という点。

同社が展開するコンパクトデジタルカメラ「Tough(タフ・略称TG)シリーズ」は、その名の通り、アウトドアでの使用を想定し、頑丈さを追求したシリーズ。また、デジタル一眼カメラ「OMシリーズ」も、防塵・防滴・軽量・耐低温性を兼ね備え、アウトドアでの撮影をとことん追求して設計されている。

1,000人を超える規模、約90年の歴史を持ちながら、ここまで振り切った商品戦略を取っている企業は、かなり稀有な存在だと言えるだろう。

室内から屋外、人物から風景まで様々なシーンでのビジネスチャンスが見込まれるカメラ業界。であるにも関わらず、「過酷なアウトドア環境」にターゲットを絞ったその商品戦略には狂気すら感じる。

そして驚くべきは、その狙いが見事にユーザーの心を捉えていることだ。「Tough(タフ)シリーズ」「OMシリーズ」はいずれも登山者に高い人気を誇っている。

写真左:Tough(タフ)シリーズ最新機種の「TG-7」。写真右:OMシリーズ最新作の「OM-5 Mark Ⅱ」

写真左:Tough(タフ)シリーズ最新機種の「TG-7」。写真右:OMシリーズ最新作の「OM-5 Mark Ⅱ」

ここからは、その中でも特にYAMAPユーザーに人気の最新2機種「TG-7」と「OM-5 Mark Ⅱ」を紹介していきたい。

TG-7|水中もOK。衝撃に強いコンパクトデジカメ

「TG-7」は、水深15mでの撮影にも耐えうる防水性を備え、しかも高さ2.1mからの落下テスト・100kgfの耐荷重テストもクリア。砂や埃の侵入を防ぐ高い防塵性能や-10℃の耐低温性能まで備えているコンパクトデジカメだ。

淡水はもとより、海水でも使用可能。海でも川でも不安なく使い倒せるタフなやつ!

淡水はもとより、海水でも使用可能。海でも川でも不安なく使い倒せるタフなやつ!

言わずもがなだが、身長2.1mの登山者が撮影時にうっかり足元に落下させたとしても壊れない。体重100kgの同行者がその落下したカメラをうっかり踏みつけてしまったとしても壊れない。そのカメラを拾い損ねてうっかり水深15mの滝壺に沈めてしまったとしても壊れない。理論上は、それほどの頑丈さが保証されている。

さらに「TG-7」のすごいところは、撮影性能にも妥協がない点である。レンズは明るい写真が撮れるF2.0の高解像度レンズを採用。様々な環境で撮影時の手ぶれを軽減してくれる。

山里の小川にカメラを入れ、撮影した1枚。水の中には、初めて出会う楽園が広がっていた

山里の小川にカメラを入れ、撮影した1枚。水の中には、初めて出会う楽園が広がっていた

ズーム性能は、4倍光学ズームと2倍のデジタルテレコン(デジタル処理によるズーム)を搭載し、掛け合わせで最大8倍。これは35mm判換算で25〜200mm相当のズームとなり、一般的な撮影には十分な性能だと言えるだろう。

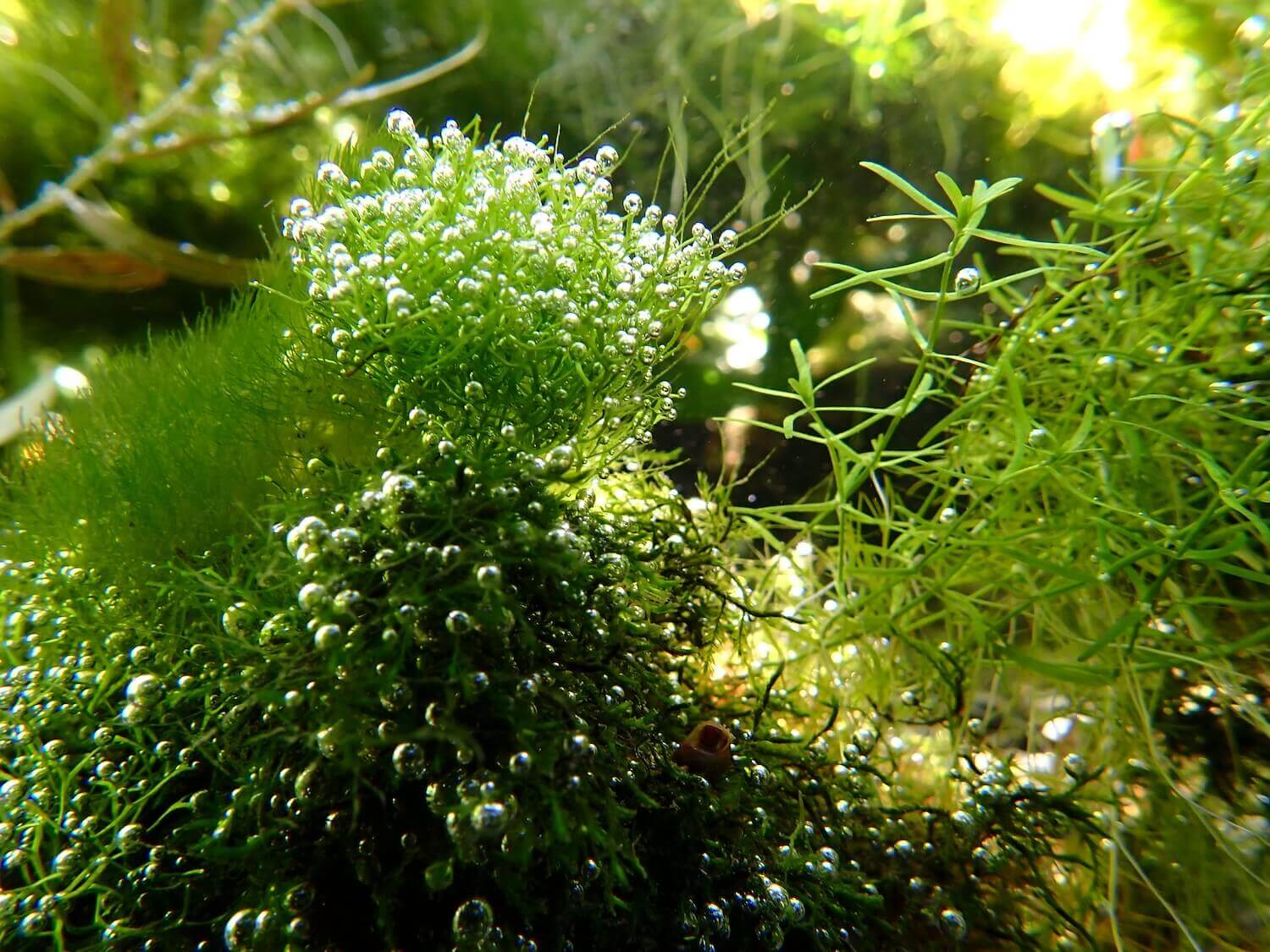

水草に付く泡を表情豊かに撮影。高解像度レンズの性能は水中でも健在!

水草に付く泡を表情豊かに撮影。高解像度レンズの性能は水中でも健在!

加えて、マクロ撮影の美しさもこのカメラの大きな魅力だ。最短の撮影範囲は驚きの1cm(顕微鏡モード使用時)。つまりレンズ先端から1cmしか離れていない被写体でもしっかり描写することができる。

蟻(体長3mm程度)のお腹のツヤまで写せる強力な接写能力。撮影距離1cmまで寄れる上、撮影倍率は最大28倍。この写真は地面に手首を付けてぶれを抑えていたが、手持ちで撮影

蟻(体長3mm程度)のお腹のツヤまで写せる強力な接写能力。撮影距離1cmまで寄れる上、撮影倍率は最大28倍。この写真は地面に手首を付けてぶれを抑えていたが、手持ちで撮影

このカメラを持って山を歩くと、「懸命に食糧を運ぶアリ」や「水面下に広がる水草の森」「花びらの中に広がる極彩色の世界」など、今まで気が付かなかった自然の美しさに気づく。

そのマクロ撮影性能は本格的な一眼カメラのユーザーにも一目置かれている。中には、「一眼カメラのマクロレンズ代わりにTG-7を使っている」という一眼ユーザーがいるほどだ。

249g(バッテリー含む)と超軽量なので、一眼カメラとの2台持ちでもストレスフリー。万が一メインカメラが故障した際のサブ機としても心強い一台だ。

・水陸両用で使えるカメラが欲しい

・雨や落下で壊れないカメラが欲しい

・苔や花、蝶などの小さな世界を撮影したい

・一眼カメラのマクロレンズ購入を検討中

OM-5 Mark Ⅱ|防滴・防塵・耐低温・軽量。安心して山で使える一眼カメラ

続いて紹介する「OM-5 Mark Ⅱ」は、雨などの水滴や砂埃の侵入を防ぐ防滴・防塵性能、-10℃の耐低温性能を備えるデジタル一眼カメラ。マイクロフォーサーズという小型のイメージセンサー規格を採用しているため、本体重量は418g(バッテリー含む)とデジタル一眼の中では超軽量である。

しかも、一眼カメラの特徴であるレンズ交換時に、センサーに付着してしまった埃を自動で除去する「ダストリダクションシステム」も搭載。電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去してくれる。

恐る恐る砂にまぶしてみた。もちろん壊れずに撮影を続けられた(真似してはいけません)

恐る恐る砂にまぶしてみた。もちろん壊れずに撮影を続けられた(真似してはいけません)

一眼カメラならではの描写力も圧巻。清流の流れをスローシャッター効果で美しく描写できる「ライブND」や、星空に自動でピントを合わせることができる「星空AF」、自然の色合いを強調するビビッドな表現からシックなモノクロ表現までを撮影できる多様な「アートフィルター機能」、色相と彩度を自由に調整し、自分だけの色彩世界を写真に収めることができる「カラークリエイター機能」などなど、様々な写真表現をワンタッチで実現することができる。

自分だけが見つけた大自然の一瞬を、自分なりの世界観で記録に残せる。これは、一眼カメラならではの醍醐味である。

自宅近くの低山(標高900m弱)から朝日を撮影。ため息が出るほどの神々しさ

自宅近くの低山(標高900m弱)から朝日を撮影。ため息が出るほどの神々しさ

別の山頂から望む街並み。アートフィルターのジオラマモードを使うことで、遊び心ある1枚が撮影できた

別の山頂から望む街並み。アートフィルターのジオラマモードを使うことで、遊び心ある1枚が撮影できた

レンズ種類の豊富さも「OM-5 MarkⅡ」の魅力。前出のマイクロフォーサーズ規格のレンズは、他の規格に比べ、求めやすい価格のものが多く、しかもメーカーの枠を超えて、カメラボディと交換レンズを自由に組み合わせることができるオープン規格なのだ。

そのため、中古市場などでも同社のレンズはもとより、規格さえ合致すれば他社レンズを購入し、使用することが可能。

筆者もOMシリーズのカメラに、他社レンズを組み合わせて撮影を楽しんでいる。

某フリマサイトでリーズナブルに購入した他社ズームレンズを「OM-5 Mark Ⅱ」にセット。OM SYSTEMの方にお叱りを受ける覚悟で敢えて掲載した

某フリマサイトでリーズナブルに購入した他社ズームレンズを「OM-5 Mark Ⅱ」にセット。OM SYSTEMの方にお叱りを受ける覚悟で敢えて掲載した

「OM-5 Mark Ⅱ」と上記のズームレンズで撮影した1枚。嬉しくなる程しっかり写る。さすがオープン規格!とはいえ筆者は現在、防滴・防塵性能を備えた『OM SYSTEM』のレンズに買い替えを検討中

「OM-5 Mark Ⅱ」と上記のズームレンズで撮影した1枚。嬉しくなる程しっかり写る。さすがオープン規格!とはいえ筆者は現在、防滴・防塵性能を備えた『OM SYSTEM』のレンズに買い替えを検討中

上記以外にも様々な機能を搭載し、撮影性能も充実。しかも軽い。山で使う一眼カメラとして、申し分ない1台だと言えるだろう。

・山で一眼カメラが壊れないか不安

・軽くて小さい一眼カメラを探している

・山岳写真の楽しさを追求したい

・多様な表現を楽しみたい

OM-1 Mark Ⅱ|決定的瞬間にこだわりたい方には最上位機種という選択肢も

一般的な写真愛好家の方なら「OM-5 Mark Ⅱ」でも十分な性能を持っているが、さらに山岳写真の高みを目指したいという玄人には同社の最上位機種「OM-1 Mark Ⅱ」もオススメだ。

「OM-5 Mark Ⅱ」と同様の防滴・防塵・耐低温性能を備えながら、圧倒的な描写力を実現。性能に比例して価格と重量は「OM-5 MarkⅡ」よりも若干アップしてしまうが…、最上位機種だからこそ実現できる妥協なき描写力は、きっと撮影者をより高みに導いてくれるはずである。

・美しい写真にとにかくこだわりたい

・羽ばたく鳥など、決定的瞬間を撮影したい

・丈夫さ・軽さ・性能を備えた上位機種が欲しい

最後に

ここまで「である調」で鼻息荒くレビューしてきたが、筆者はデジタル一眼カメラのキャリアも浅い素人だ。ここまで偉そうに説明してきたことをお詫びする。

しかし素人の筆者でも、童心に帰って楽しむことができるのは事実。『OM SYSTEM』のカメラは、今まで知らなかった自然の表情に気づかせてくれる「新たな世界の扉」だと思う。興味を持った方は、ぜひその性能を試して欲しい。