登山前に兆候は把握できる|羅臼ヒグマ人身事故の教訓。活動日記などで確認を【クマ担当記者寄稿】

今夏、北海道・羅臼岳で登山者がヒグマに襲われ、死亡する痛ましい事故が起きました。発生前から登山道周辺では、人を避けないクマの目撃が繰り返されており、遭遇の兆候はYAMAPの活動日記などで、すでに共有されていました。多くの登山者が入山していたなかで、悪条件がそろってしまったために、結果として最悪の事態に至っています。

新聞記者として北海道や東北で取材を続けてきたクマ担当記者、内山岳志さんの視点から、「なぜ防げなかったのか」「何が見落とされたのか」を手がかりに、登山者が学ぶべき教訓と備えを考えます。

2025.10.03

内山岳志

北海道新聞クマ担記者

INDEX

事故は避けることができなかったのか。3つのポイント

北海道の羅臼岳(PIXTA)

北海道にある日本百名山の一つ、羅臼岳(1660m)で登山者がヒグマに襲われて死亡する大変痛ましい事故が8月に起きてしまいました。被害者の方には心からご冥福をお祈りいたします。

道内で登山者がヒグマに襲われて死亡するのは、2023年に道南の大千軒岳(1072m)で学生が襲われた事故以来。知床が世界自然遺産に登録されてから初めての死亡事故に、当時地元に勤務をしていた立場としても大きな衝撃を受けました。

まだ詳細については不明な点が多いのですが、今回の羅臼岳での事故はどうして起きたのか、そして避けることはできなかったのかを、三つのポイントから分析しました。

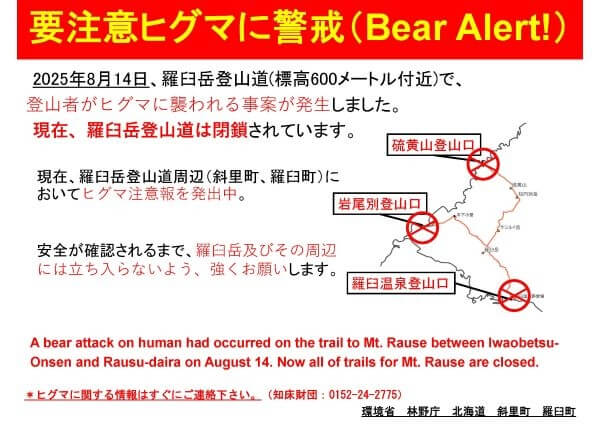

2025年8月14日午前11時ごろ、羅臼岳岩尾別コースの560m岩峰付近を下山中の20代男性がヒグマに襲われ、翌15日に山中で死亡が確認された。男性は友人と登山していたが、下山時に先行し単独行動となっていた。悲鳴を聞いた友人が駆けつけたが、ヒグマは被害者を林内に引きずり込んだ。15日には現場付近で母グマ1頭と子グマ2頭が駆除され、DNA鑑定で母グマが加害個体と判明。知床財団によれば、被害者はクマ鈴を携行していたがクマスプレーの有無は不明。走行していた可能性はあるが、トレイルランニングで登山していた情報は確認されていない。

参考資料:知床財団速報

遭遇の予兆。突然の事故ではない

知床のハイマツ帯にいるヒグマ(PIXTA)

一つ目のポイントはヒグマ遭遇の予兆があったことです。今回事故のあった羅臼岳の斜里側登山道では数日前から、人を避けないヒグマの出没が相次いでいました。

北海道の山にヒグマがいることは当たり前です。大都会札幌の藻岩山でさえ、複数のヒグマが子育てしているほどです。それでも糞や足跡、食痕など痕跡が見つかったりするのが一般的で、登山中にヒグマの姿を目撃することはまれです。

痕跡が見つかったからと言って直接ヒグマとの遭遇事故につながるかというとそうとはいえないでしょう。

しかし、人を見ても全く気にせず、ましてや人に向かって歩いてくるようなケースはかなり危険です。こうした個体はいつか人を襲う可能性が高く、注意が必要です。

環境省釧路自然環境事務所のサイトに掲載されているヒグマ情報

実は羅臼岳では登山道周辺で人を避けないクマの目撃が相次いでいました。

知床の野生動物管理に携わる知床財団の報告書によると、事故の4日前の10日にも加害個体とみられる子グマを2頭連れた母グマの目撃情報が登山者から寄せられていました。12日には同一個体とみられるクマが、下山中の登山者に対して接近しては離れるという行動を5分ほど続ける事態に発展していました。

そこで、財団などでは12日午後、登山口に看板を設置して注意を呼びかけました。また、登山道を管理する環境省などに対し注意喚起や利用の自粛要請をしたそうですが、登山道の閉鎖にはいたりませんでした。

13日には環境省と知床財団、斜里町は、目撃されたヒグマを駆除するべく猟銃を持ってパトロールしましたが発見できず、翌日の事故が起きてしまいました。

アリの幼虫を食べるヒグマ(PIXTA)

つまり、今回の事故は予期しないところで突然起きたわけでは無く、現場では登山者とヒグマの遭遇、そして人身事故の危険性が高まっているという認識がある中で、起きてしまったということです。

ただ、こうした危機感が登山者に共有できていたかというと、そうとはいえない状況が浮かんできます。被害者の同行者はこうした注意を呼びかける看板の存在について「気が付かなかった。問題個体がいることは知らなかった」と事故後、話していました。

当日はお盆の真っ最中で、71人が斜里側から羅臼岳に入山しており、入山への抑止効果は限定的だったと言えます。多くの登山客がいることは、登山者にとっては安心感と油断につながってしまった可能性も否定できません。

単独行動のリスク

高山植物を食べるヒグマ(PIXTA)

2つ目は、被害者が単独行動になってしまっていた点です。下山中だった被害者には同行者がいましたが、約200メートルほど後ろにおり、姿がみえないほど離れてしまっていました。被害者の「助けて」という叫び声を聞いて同行者が駆けつけています。

ヒグマに襲われた場合、複数行動と比べて単独行動の場合は死亡のリスクが非常に高まります。

北海道の統計によると、1962年から今年8月までの63年でヒグマに襲われた人は計183人。このうち死者は61人で、その死亡率は約3割にのぼり、死亡したケースのほとんどが単独行動です。

一対一で戦ってヒグマに勝つことはほぼ不可能ですが、ヒグマも同時に2人を襲うことはできません。同行者が近くにいればすぐにクマ撃退スプレーを噴射し、仲間が襲われた状態から追い払いに成功した事例があり、生存率は格段に上がることも事実です。

今回は下山中ということもあり、2人の距離が離れてしまっていた事は不幸な要因の一つになってしまった可能性があります。

23年に北海道南部、福島町の大千軒岳で大学生がヒグマに襲われて死亡したケースも単独登山でしたが、その2日後に休暇中の男性消防士3人組が同一個体に襲われた際にも、別の1人がナイフを抜いて助けに入り、もみあいになりましたが首元にナイフを突き刺して撃退、死亡させています。

クマは警戒心が強く、人を恐れるの定説を疑う

知床の登山者とヒグマ(PIXTA)

3つ目は、われわれが持つヒグマへのイメージと現実とのギャップです。今回の事故の後も、「本来、クマは警戒心が強く、人を恐れる」といった説明が当たり前のように繰り返されましたが、果たして本当にそうでしょうか。

まず、ヒグマの習性として知ってほしいことは、子育て中の母グマは人間を「盾」として、子グマを守っているということです。

自分の子孫を残したい雄の成獣は、子連れの雌を見つけると子グマを殺して、自分の子を妊娠させようとします。そのため、母グマが最も警戒するのは人間ではなく雄グマなのです。

その結果、母グマは雄成獣が嫌がる人里近くに冬眠して、子グマを産み、市街地との際で子育てをします。子連れのクマがよく目撃されるのには、こうした背景があります。人間との関係を利用して子どもを守るクマの習性を海外では「ヒューマンシールド(人間の盾)」と呼んでいます。

今回、男性を襲った個体も2頭の子を連れた母グマなので、意図的に人の行き来がある登山道近くに居座っていた可能性があります。

雪渓を歩くヒグマの親子(PIXTA)

また、今回の事故現場には、アリの巣があり餌場として頻繁に利用していたことも目撃が相次いだ要因の一つかも知れません。そして、子連れの母グマは子を守るための「防御行動」として接近してきた人を攻撃をしてくるので、子グマと母グマの間に登山者が入ってしまったのではないかと見る専門家もいます。

ただ、襲撃後はかみついて被害者をやぶに引きずりこむなど、人を「獲物」としてみなしたような行動をとっており、「単純に子グマを守る際には見られない行動だ」との指摘もあり、襲った理由については断定的なことは言えません。

そして、そもそもヒグマは本当に人を恐れているのでしょうか。ヒグマよりも小型なキツネやカラスでさえ、人を恐れているとは思えませんし、むしろ人にいたずらしたり、頭をつついたりするほどです。ただ、多くの野生のヒグマが人目につかないように暮らし、人との遭遇を避ける行動をとっていることは確かです。

知床のカメラマンの前を悠然と歩くヒグマ(PIXTA)

しかし、それはあくまで一般論であり、全てのヒグマに当てはまるわけではないことを強く自覚するべきです。一度襲われたら、3分の1の確立で死亡すると思ったら、「クマは人を避けてくれるから大丈夫」とはとても言えません。ましてや、30年前からヒグマの個体数は倍増しており、いままでの認識を改める必要があると感じます。

これらの3点から山でヒグマに襲われないために取るべき方法を考えてみました。

必要なのは「出没情報」

登山者とヒグマの親子(PIXTA)

今後必要となのは、ヒグマの出没情報の積極的な入手です。幸い、現代は登山者によるクマの目撃情報がほぼリアルタイムで共有することが可能です。YAMAP利用者の「活動日記」でも、登山道付近での至近距離での目撃事例がいくつも報告されていました。

今後の教訓としては、こうしたクマの出没情報がある場合は、別の山を目指す必要があるでしょう。登山計画を立てる際には、YAMAPの活動日記のほか、自治体の情報や山小屋や地元山岳会のホームページやSNSをチェックしましょう。

突発的な遭遇は避けられないとしても、遭遇リスクの高まっているところへ飛び込んでいくのは、無謀といえます。天候のチェックと同じくらいに、ヒグマの出没情報を収集することは、道内の山登りには必要な準備と言えます。

次に、単独登山を避けることです。複数人で入山し、お互いに熊鈴や声を出して存在を知らせつつ、米環境保護庁(EPA)基準に準拠したクマ撃退スプレーや鉈などの刃物を持ち合いながら入ることが必要です。

クマ出没注意の看板(PIXTA)

今回、羅臼岳の事故では、被害者がトレイルランニングをしていたという誤った情報が出回りました。後に知床財団がこうした情報を「不明」だとして、否定する発表をしています。

軽装で入山することはあり得ますが、北海道だけでなく本州の山でも最低限上記の対策グッズは持つべきですし、走って移動することでクマが登山者に気付いて身を隠す時間が無くなります。

そのため、クマとバッタリ遭遇するリスクは格段に上がることは間違いありません。

特に道内のヒグマの生息する山では、走って下山したり、トレランを避けるのがベターでしょう。また、日没前、日没後に行動することも同様に遭遇リスクが上がるので、こうした計画の立て方は、道内では危険です。

最後に、登山には道迷いや滑落による遭難、悪天候による停滞、ヒグマによるリスクがつきものです。究極的には、「山に行かなければ事故に遭わない」ということになってしまいます。

それでも、こうしたリスクと折り合いを付けながら、賢く回避するのが山を楽しむための必要条件でしょう。だから、クマの目撃があったらすぐに入山を規制したり、遊歩道を通行止めにするという対応はどうでしょうか。

人の行き来がなくなるとクマたちは登山道や遊歩道を「自分たちのテリトリー」と認識してしまいかねません。人とクマの領域を分けるにはある程度の人の気配は必要です。

クマの出没、即閉鎖、という短絡的な対応ではなく、トレイルカメラを設置して個体と特定し、そのクマがなぜそこにいたのか、ごみなどに餌付いていないかなどの分析が必要です。場合によっては早急な駆除が必要となるケースもあるでしょう。

太郎平キャンプ場(旧薬師峠キャンプ場)(PIXTA)

実際に今夏は北アルプスのさまざまな縦走ルートの分岐点となっている太郎平キャンプ場(旧薬師峠キャンプ場、富山県)でテントがクマに荒らされ、食料などが奪われる事案が発生し、テント場が閉鎖されました。

テント内に食料やごみを置いておかないなど登山者の対応が求められるのに加え、今後は管理側にもテント場は電気柵で囲むなどの対策が必要と言えます。

事故が起きた場合に、私たち市民が行政の管理責任をことさらに糾弾するのも違うと思います。基本的に、山や海に入ることは自己責任です。けがも遭難も自分持ちです。

それでも同じような事故が相次いだ場合、行政としても対応をせざるをえなくなるのも分かります。山を楽しむためにも、最低限の備えをし、十分に情報収集した上で、どの山に登るかを決めていただけたらと思います。また、クマの付きまといなど危険な兆候があった場合には、YAMAPの活動日記などで、次に来る人たちのためにも記録に残しておきましょう。

クマ対策など知識を深める:連載企画「クマとの共存」を読む