登山を快適・安全にするスマートウォッチの選び方|大切なのは機能と基本性能

今、多くの登山者が注目しているアイテムといえば「スマートウォッチ」。様々な「機能」に目移りし、機種選びに迷っている方も多いのではないでしょうか?

でも実は「機能」ばかりに注目していると失敗してしまうかも。なぜなら「機能」が充実していても「基本性能」がイマイチだと、結局不便を感じるようになるためです。

今回の記事では重要な基本性能5つに焦点を当て、「登山を快適・安全にするスマートウォッチの選び方」をご案内します。加えて後半では、2025年10月14日発売・現在予約受付中の最新機種『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』をアラフィフYAMAPスタッフがレビューした様子も掲載。そろそろあなたもスマートウォッチデビューしてみませんか?

2025.10.10

Toba Atsushi

YAMAP STAFF

INDEX

スマートウォッチが人気の理由とは?

ここ数年、どんどん使用者が増えている「スマートウォッチ」。購入を検討されている方も多いのではないだろうか?

検討していない方も見逃すなかれ。スマートウォッチは最早「単なる時計」ではない。私たちの日常生活、そして登山を快適・安全にしてくれる様々な機能が搭載されているのだ。

日常生活ではスマホに送られてきた通知の確認・音楽操作などを手元で簡単に行えるし、天気予報などの情報確認も可能だ。

加えて、スマートウォッチの素晴らしい特徴といえば、やはり「健康管理」だろう。消費カロリーや心拍数などはもとより、機種によっては心電図の取得も可能。さらに睡眠の状況まで可視化してくれる。

登山者に人気の機能は「心拍数測定」と「登山道ナビ」

心拍数測定はランニングや登山のペース配分にも有用だ

心拍数測定はランニングや登山のペース配分にも有用だ

スマートウォッチが持つ機能の中でも、特に「心拍数測定」と「登山道ナビ」は、登山者のニーズが高い。

「心拍数測定」が人気の理由は、登山のペース調整に有用だからだ。登山中の心臓への負担は、平地を歩くときとは比べ物にならない。自分の実力以上のペースで歩けば、当然心拍数は急上昇する。その際にスマートウォッチを装着していれば、心拍数を確認できるという訳だ。

「体調は自分で把握できるから、スマートウォッチを見るまでもない」という声も聞こえてきそうだが、そこが落とし穴。

登山道の凹凸や同行者との会話、周囲の様々な危険。そういった外部環境に注意を払いながら、心拍の変化を意識するのは意外と難しい。

心拍数の上昇は、身体からのシグナルだ。その予兆を的確に察知し、ペースを調整することが、快適・安全な登山につながる。心臓への負担が大きくなる冬場なら尚更だ。

「登山道ナビ」については、YAMAPユーザーの皆さんならその利便性は容易に想像できるだろう。

スマホでも確認は可能だが、サコッシュやパンツのポケットから都度スマホを取り出すのは結構面倒な上に、スマホのバッテリー消耗も気になるところ。

そんな時に、手元のスマートウォッチでルートが確認できるならばどうだろう。ストレスが大きく軽減するはずだ。

大切なのは「機能」だけじゃない! 注目すべき5つの基本性能

とはいえ、「心拍数測定」や「登山道ナビ」などの「機能」ばかりを気にして、スマートウォッチを選ぶと後悔してしまう可能性がある。

例えば、「登山道ナビ機能」を備えたスマートウォッチでも「位置測定性能」が劣っていれば、使い物にならない。「バッテリー性能」が劣っていれば、登山中に電源が落ちてしまう。

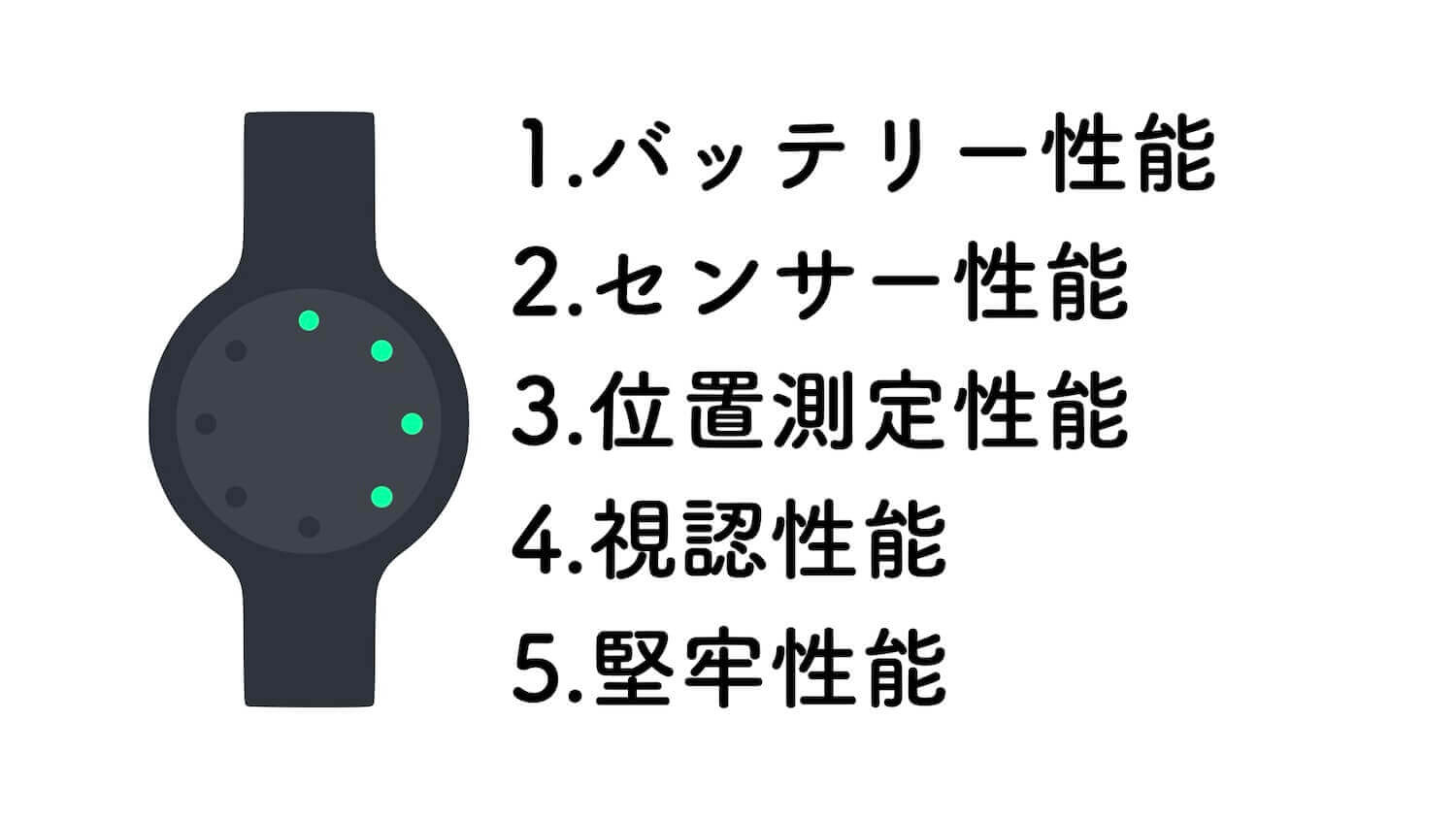

このように、「基本性能」もしっかり確認しないと、賢くスマートウォッチを選ぶことはできない。では、どのような基本性能が必要なのか? 筆者が重要だと考える「登山におけるスマートウォッチの基本性能」は下記の5つである。

下記に要点を紹介しよう。

1.バッテリー性能

バッテリーの性能は、登山において非常に重要。長時間にわたる使用が想定されるし、登山道ナビによって消耗はさらに激しくなる。登山道ナビを起動した状態で丸1日以上バッテリーが持つモデルを選択したい。

2.センサー性能

スマートウォッチの大きな魅力は、心拍数をはじめとした各種の測定機能だ。しかしながら肝心のセンサーの精度が低ければ、正確な状況を把握することはできない。センサーの種類にもこだわりたいところ。

3.位置測定性能

登山道ナビの精度は、スマートウォッチの位置測定性能に左右される。位置測定が速く、かつ正確なモデルを選ぶことが非常に大切だ。多くの衛星から複合的に電波を受信できるモデルは、位置精度が高い傾向にある。

4.視認性能

筆者はアラフィフだが、最近いよいよ老眼が本格化してきた。基本性能の4つ目は、そんな老眼勢が激しく賛同するであろう「視認性能」だ。山で使用するなら、画面が大きく明るいモデルをオススメしたい。

5.堅牢性能

登山では、スマートウォッチを岩にぶつけてしまったり、水に濡らしてしまうことがよくある。そのため、容易に傷つかず壊れない「堅牢性能」も必要。しっかりと確認して購入したい。

注目の最新モデル『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』

登山道ナビ機能や健康管理機能を備え、かつ高い水準で5つの基本性能を満たしたスマートウォッチは意外と少ない。

しかしそんな中で機能・基本性能面での条件を満たし、しかも比較的求めやすい価格帯のモデルが10月14日にファーウェイ・ジャパンから発売される。それが『HUAWEI WATCH GT 6 Pro(以下GT 6 Pro)』だ。

ここからは『GT 6 Pro』を5つの基本性能、及び「登山中の使い心地」に注目してレビューしていきたい。

広告ビジュアルには前モデルに引き続き今回も木村拓哉氏を起用。様々なことに挑戦する大人のかっこよさを表現している

広告ビジュアルには前モデルに引き続き今回も木村拓哉氏を起用。様々なことに挑戦する大人のかっこよさを表現している

『GT 6 Pro』の基本性能を評価

まずは基本性能から確認していこう。上記でも示した5つの観点でご紹介する。

1.バッテリー性能

『GT 6 Pro』は、前モデルの『GT 5 Pro』からバッテリー性能が大きく伸びている。位置測定機能を起動させた状態(つまり登山道ナビを使用している状態)で約40時間の使用が可能だ。

連続40時間に及ぶ登山道ナビの使用は、一部トレランの大会などに限られると思うが、一般登山者が1日8時間程度登山道ナビ機能を使用すると考えると、3泊4日程度の山行であれば、充電なしで使用することができる。

実際に著者が登山ナビ機能を使って5時間強の登山をした結果、バッテリーは100%→87%と、13%しか減らなかった(下記写真の赤囲み部)。単純計算するとメーカーの発表数値通り、約40時間の登山道ナビに耐えうるバッテリー性能だ。

ちなみに、通常使用で最長21日間のバッテリー持続時間とのこと。日常生活においても充電の煩わしさを感じることはなさそうだ。

2.センサー性能

『GT 6 Pro』は「加速度」「ジャイロスコープ」「地磁気」「光学式心拍」「気圧」「温度」「環境光」「心電図」「深度」と、充実したセンサー種類・性能を誇る。中でも特筆すべきは、その結集による「心電図アプリケーション」だろう。

日本のプログラム医療機器承認(承認番号:30600BZI00035000)を取得した心電図(ECG)アプリケーションが搭載されたスマートウォッチは、現状国内では3社からしか発売されていない。これは筆者のような中高年には頼り甲斐のある特徴だ。

3.位置測定(GPS)性能

宝満山山頂にある「竈門神社上宮」での現在地表示。かなり正確に位置情報を取得できていることがわかる

宝満山山頂にある「竈門神社上宮」での現在地表示。かなり正確に位置情報を取得できていることがわかる

『GT 6 Pro』は、位置測定性能も優秀。6種の衛星から受信する位置情報を複合的に利用することで正確な位置情報の特定が可能となっている。その誤差はなんと8m以内! 前モデルの『GT 5 Pro』よりも、精度が20%アップしている。

4.視認性能

最大照度は3000ニト。「ニト」という単位に馴染みがない方も多いと思うので、下記に登山中に撮影した写真を掲載する。日差しの下でもしっかり見える。

加えて、画面の大きさも1.47インチと『GT 5 Pro』より0.3インチ大きくなって見やすくなった。こちらも「インチ」ではイメージしづらいと思うので、実測した写真を掲載する。円形のディスプレイの直径はおよそ37mm。老眼に悩まされる筆者でも屋外で十分に読み取ることができるサイズ感だ。

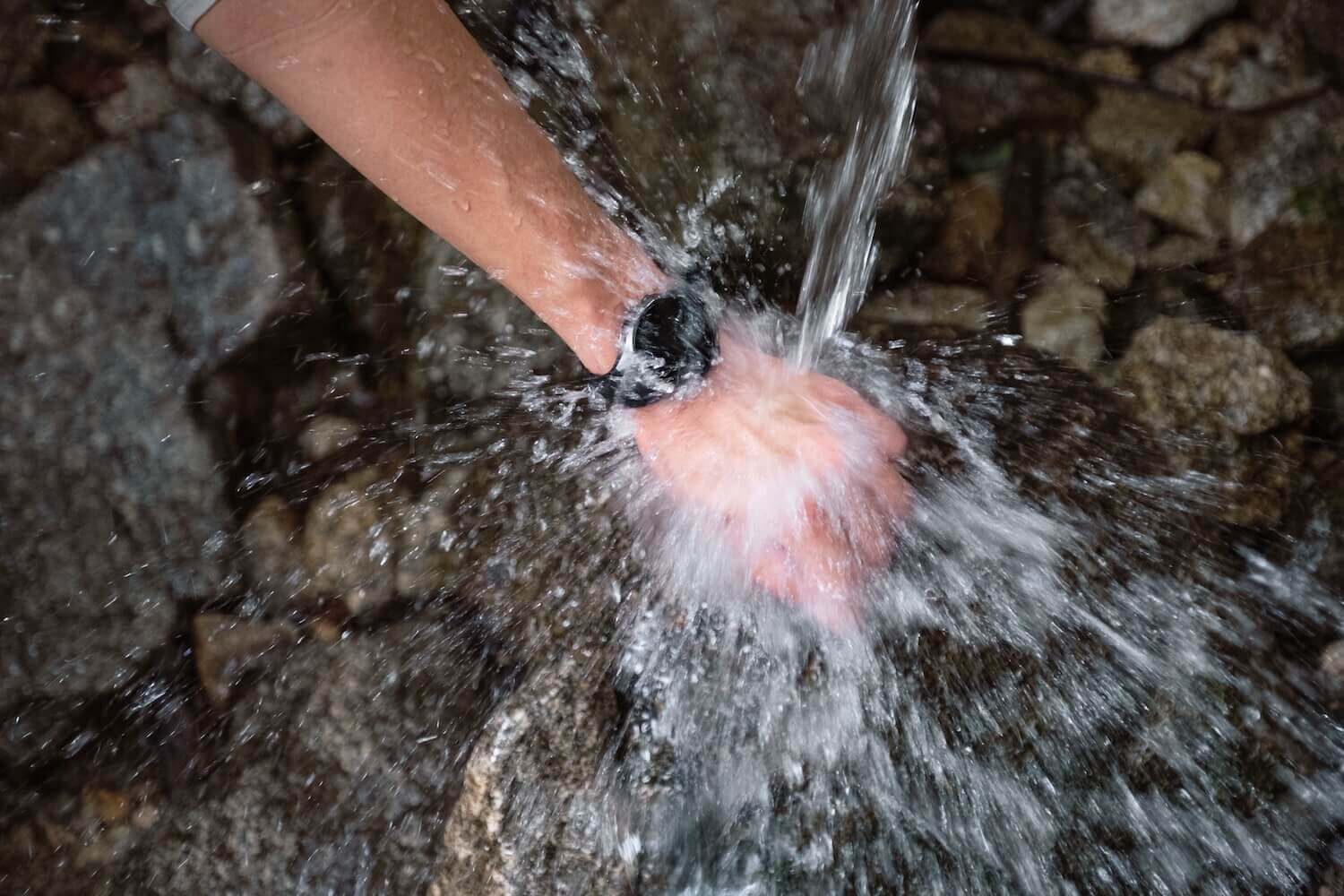

5.堅牢性能

画面に使用されているのは高級時計にも使用されるサファイアガラス。スマホなどによく使用されるゴリラガラスよりも硬度が高い。ちなみに、モース硬度という単位で表現するとダイヤモンドが10、サファイアガラスがそれに次ぐ9とされており、ガラス素材の中では屈指の硬さを誇る。

加えて、『GT 6 Pro』のボディには航空機にも使用されているチタン合金が使用されており、傷や錆に対して強靭な耐久性を誇っている。

岩場などでも、思いっきり使えるのは大きな安心材料だ。もちろん防水性もばっちり。水深40mまでのフリーダイビングにも対応しているため、登山中の水濡れで壊れる心配はない。

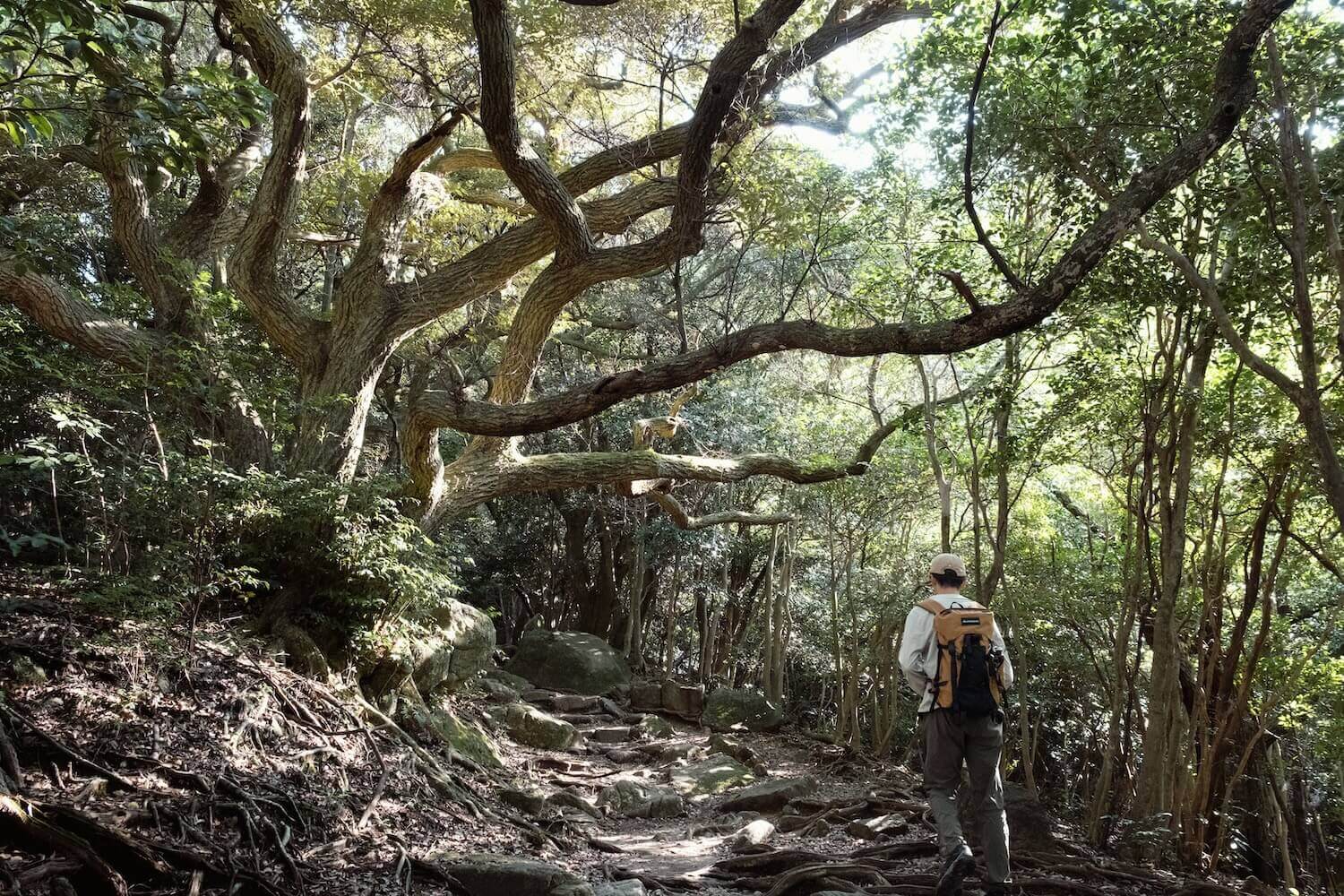

登山中の使用感をレビュー

ここからは、登山中の使い勝手を詳しく検証していきたい。登ったのは、福岡県で一番の人気を誇る「宝満山」。多くの分岐があり、特に登山道ナビ機能の検証にはうってつけの山だ。

登山前の事前準備は至って簡単

まずは、『GT 6 Pro』を登山で使用するための事前準備についてご紹介しよう。ざっくり説明すると、下記の2ステップ。とても簡単なので、安心して欲しい。

①専用アプリ「HUAWEI ヘルスケア」を使って、登山する山がある県のオフラインマップをスマホにダウンロード。スマートウォッチに転送する。

②YAMAPで登山計画を作成し、GPXデータをスマホにエクスポート。「HUAWEI ヘルスケア」を立ち上げて、GPXデータをスマートウォッチに転送する。

※GPXデータのエクスポートはYAMAP premium会員のみ可能。詳細はこちら

※初回利用時にはアプリインストールやスマホとスマートウォッチのペアリング等の初期設定が必要

これで、事前準備はOK。後は登山時に、スマートウォッチに転送されたGPXデータを選択すれば、登山ナビを開始できる。

登山中のナビ精度は問題なし。音声通知も便利

上記の写真は、予定ルートを歩いている際のナビ画面だ。オレンジ線が予定ルート。青線が実際に歩いた軌跡。全く問題なく、案内してくれた。分岐やカーブがある際には「50m先右折です」といった音声ナビまで行ってくれるのも嬉しい。ちなみにリューズ(ウォッチ側面右上の大きなつまみ)を回すことで、地図の拡大・縮小ができる点も、著者のような老眼勢には非常に便利だ。

加えて、今回のモデルから搭載された「ルートの標高」表示機能も秀逸。スタートからゴールまでの標高変化と現在の標高をグラフで表示してくれる。

うっかり遭難を防ぐ道外れアラート

道迷いをしそうになった場合には、音声・バイブ・画面表示でアラートを発してくれる。あえて予定していたルートを外れてみると、しばらく歩いたところで「ルートから101m外れています」と警告してくれた。下の写真はその際の画面だ。

手元で道外れに気づけるのは、遭難防止に大きく役立つ。

オーバーペースを知らせてくれる心拍数アラート

宝満山名物「百段ガンギ」。文字通り百段にわたって急な石段が続く心拍数急上昇間違いなしの急登

宝満山名物「百段ガンギ」。文字通り百段にわたって急な石段が続く心拍数急上昇間違いなしの急登

急な階段を頑張って登っていると「心拍数が〜〜を超えています」という音声アラートが。

『GT 6 Pro』は、事前に心拍数の幅を設定しておくことで、その幅を外れた際に教えてくれる。

前述した通り、心拍数は身体からのメッセージだ。アラートを参考にペースを調整することで、過度な疲労や事故を予防することができる。

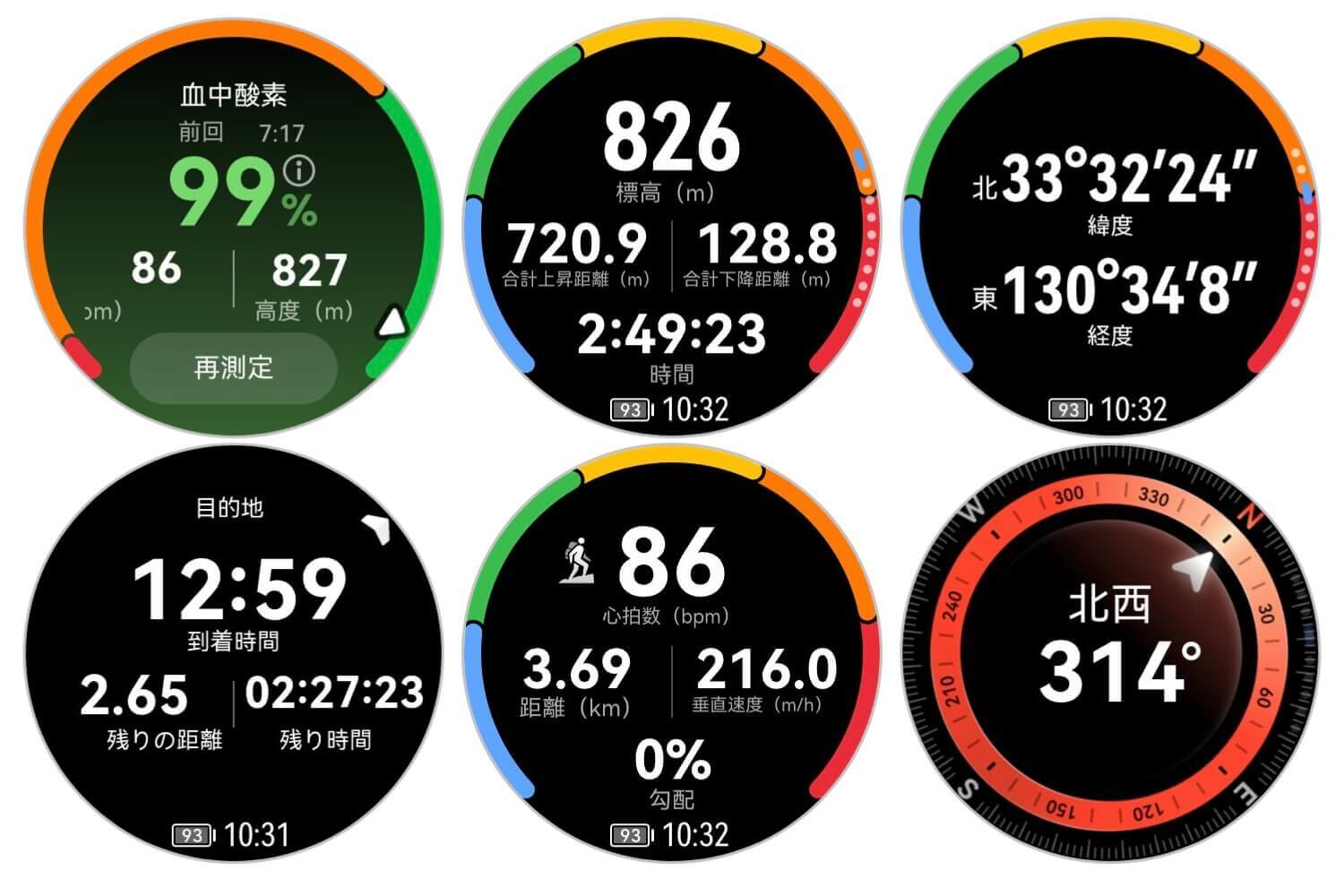

登山中の様々な情報を可視化

『GT 6 Pro』は、ここまでに説明した情報以外にも、登山中の様々な情報を収集・表示することが可能だ。「血中酸素量」や「標高」「合計上昇距離・下降距離」「緯度・経度」「目的地への到着予定時間」などなど、その情報は多岐にわたる。

特に血中酸素濃度は高山病の指標としても有用なため、アルプスなどを登る方には役立つ機能だろう。

登山中の各種表示画面から一部抜粋(画像タップで拡大表示)

登山中の各種表示画面から一部抜粋(画像タップで拡大表示)

取得した軌跡はもちろんYAMAPにも取り込み可能

取得した登山情報をYAMAPに取り込むのも、もちろん可能。パソコンを立ち上げる必要があるが、慣れてしまえばそれほどストレスにはならない。

①スマホの「HUAWEI ヘルスケア」アプリの「運動記録」から該当の登山記録を選択し、「ルートをエクスポート」をタップ。gpx形式でスマホに保存したら、メール等でPCに転送する。

②YAMAPをブラウザで立ち上げ、活動日記を新規作成し、編集画面に進む

③軌跡の項目で「GPXファイルを追加」▶︎「GPXファイルをアップロード」を選び、転送したgpxを読み込む。

※YAMAPヘルプセンターでの説明はこちら

まとめ

冒頭でもお伝えしたが、スマートウォッチは、最早「単なる時計」ではない。登山を楽しむあなたの安全と健康を守る、頼れるパートナーなのだ。

機能だけに惑わされることなく、今回ご紹介した「基本性能」をしっかりと見極めることが、後悔しないスマートウォッチ選びの鍵となる。

自身の登山スタイルや体調管理の目的に合った、信頼できるスマートウォッチを選ぶことで、登山は快適で安全なものになるだろう。その選択肢のひとつに『GT 6 Pro』を位置付けてもらえれば幸甚である。

ちなみに筆者は今回の登山でスマホを落下させてしまい、画面が割れてしまった(涙)。スマートウォッチを活用し、頻繁にスマホを取り出す必要がなくなれば、このようなリスクも減るかもしれない…。

写真:永井 匠太郎